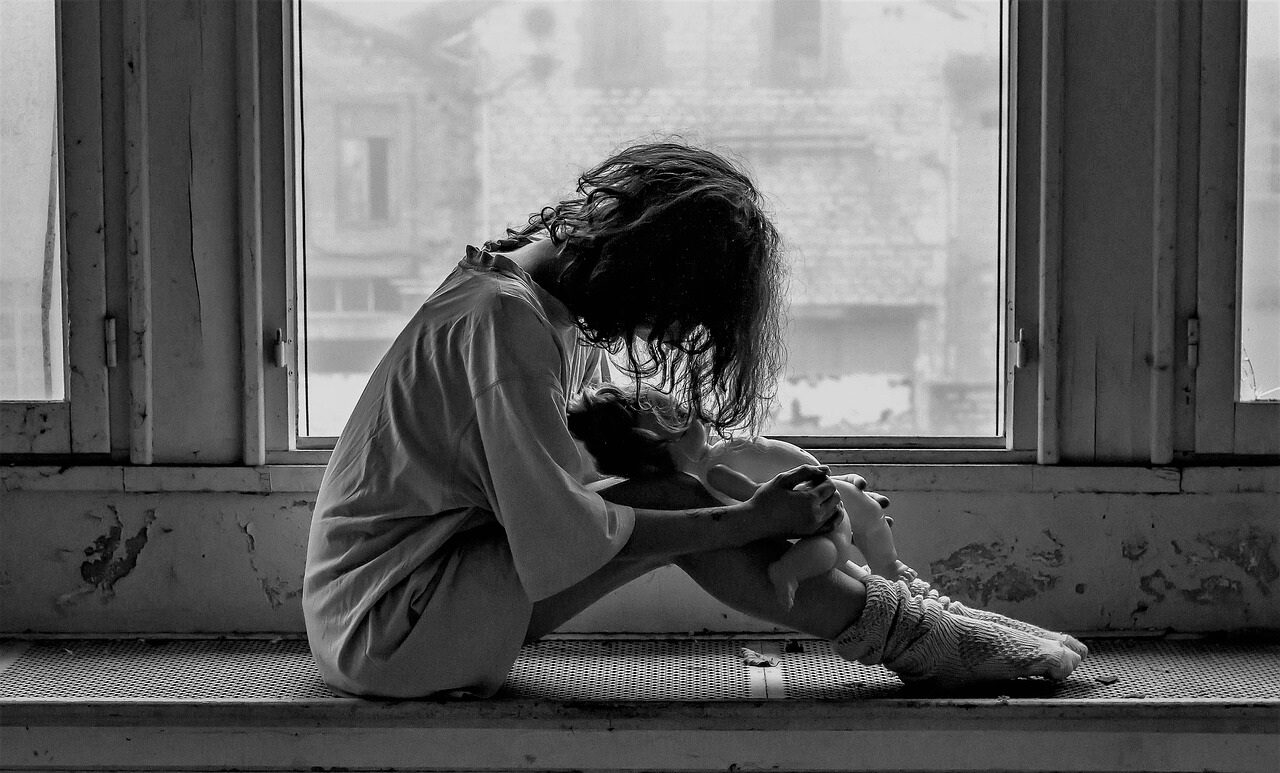

表面化しにくい社会的弱者

女子vs男子の比較

| 視点 | 「男子」児童生徒の傾向 | 「女子」児童生徒の傾向 | 合理的配慮の必要性 |

|---|---|---|---|

| 心理的 感情の扱い・表現 | 表面化しやすい(発散・過剰反抗・暴れる) =支援者に気づかれやすい | 内面化しやすい(我慢・過剰適応・沈黙) =見過ごされやすい | 「沈黙のSOS」に気づく支援設計。 心の声を出せる練習空間の提供(HEART-E)。 |

| 科学的 脳・発達・神経特性 | ASD・ADHDなどの特性が、目立ちやすく診断されやすい →早期介入が入りやすい | 女児型ASDなど:社会的模倣が上手・演じてしまう →支援が遅れる/二次障害化しやすい | 「女の子特有の発達困難さ」への理解促進。 脳の発達差に応じた教材と支援(可視化と非言語対応)。 |

| 哲学的 社会の期待・役割構造 | 「やんちゃでも男の子だからOK」 →許容されやすい | 「女の子はおとなしく・優しく・空気を読め」 →「優等生の仮面」を強いられる | 「優しさ」や「可愛さ」の脱構築=ありのままの存在承認。 「答えのない対話」や哲学的自己探究。 |

| 実社会的 地域・居場所・支援制度 | 放課後の活動・部活・支援機関が多い(体動型) →支援がマッチしやすい | 地域に安心して過ごせる「静かな・安全な・創造的な空間」がほぼない | 女子向けの「秘密基地型居場所」の設計(静・美・感性) 創作・表現活動・(老若)女性スタッフ主体などの導入 |

注目すべきポイント

✅1.「見えにくいSOS」の可視化

●心の中で苦しんでいるけど黙ってる子へ。✨感情日記、アート表現、フィーリングカードなどでアプローチ。

✅2.「正しさ」より「私らしさ」を

●優等生ごっこからの解放。✨哲学対話・創作表現・ファッションや自己表現ワーク。

✅3.「自分で選べる体験」を

●「やらされる」から「選べる(選択的自由)」へ。✨夢マップ、ミニ起業体験、プロジェクト型の学び育み。

✅4.「女の子にとって安心」な物理的・心理的空間

●男子中心空間とは違う設計思想。✨静かな空間、柔らかな照明、共感する対話、自己決定の尊重。

まとめ:なぜ「女子」に注目すべきか

女子児童生徒は、「弱者」としての声なき苦しみを抱えながらも、適応しすぎて見えなくなるという、ある意味では最も支援が必要で、最も支援が届きにくい存在であるともいえます。

だからこそ:

「光に近い影にこそ、手を差し伸べる。」 「見えない存在を可視化し、存在そのものを肯定する。」 そんな居場所として、女子が本当に求め安心できる居場所が必要なのです。

❶心理的観点―「適応」という名の沈黙のサバイバル

女子児童生徒は「適応しているように見える」事で、最も深く孤立する

◆背景

●女子児童生徒は、一般に他者との共感性や感受性が高い傾向にあり(Gilligan, 1982)、家庭・学校・友人関係において「空気を読む」「我慢する」「合わせる」スキルを自然と身につけやすい。

●しかしそれは、「困っていない」のではなく、「助けを求める事を諦めた」状態であることが多い。

◆問題

●支援現場で使われる観察指標やアセスメントツールは、行動化や逸脱行動を見つけやすい構造になっており、「内面化された苦しみ(不安、抑うつ、自己否定)」は、スクリーニングからは漏れやすい。

◆戦略:

●感情の可視化ツールの設計(心の地図/感情日記/五感フィードバックなど)。

●自己表現への許可と言語化支援(E: Emotional支援の深化)。

●「話さなくても感じてもらえる」支援者の配置と審美眼(心を視て感じる)訓練。

❷科学的観点―性差と神経発達の非対称性

女子児童生徒の脳は、「マスキング」と「模倣」で生き抜いている?

◆背景

●女児における発達障害は、男児よりも外面的な症状が控えめであるケースが多く、診断自体が遅れやすい。

●女児は社会的模倣が比較的得意で、”普通の子”を「演じる能力」が高い為、実際の困り感が周囲に認識されにくい。

◆問題

●その「演技力」は、適応を強いられた結果であり、神経系に強いストレスを与える要因ともなる(camouflaging)。

●長期的には、自己否定・アイデンティティ喪失・PTSD様の反応(二次障害化)に繋がるリスクが高い。

◆戦略:

●脳の性差と学習特性に基づくカリキュラム設計(視覚優位・聴覚抑圧・身体感覚強化)。

●診断に頼らない支援体系(実態ベースの適応支援モデル)。

●非言語・多感覚アプローチによる情緒の安定化(ビジュアル、自然の音、空気の香りなど)。

❸哲学的観点―「女の子である事」を社会構造に縛られている

?規範は内面化され、真綿で喉元を締めるように女子児童生徒を抑圧する?

◆背景

●社会文化的に「女の子らしさ」は、優しさ、従順さ、清潔さ、可愛さ、そして「空気を読める事」として美徳化されている。

●これは、フーコーの言う「規律化された身体」であり、社会によって「正しい在り方」を内面化させられた個人の再生産構造である。

◆問題

●「良い子」の仮面をかぶった女子児童生徒たちは、自分の(心の)声を失う。

●表現の自由を奪われた個は、「存在する事」自体に無力感を抱くようになる。

◆戦略:

●アイデンティティ哲学をベースにした哲学対話の導入。

●「正しさ」より「自分らしさ」を育むストーリーテリング支援。

●「語る私」を育てる:物語化支援(T: Transformational)。

❹実社会的観点―地域社会は「男子型支援」で最適化されている

?女子児童生徒が安心して「存在できる環境」が、未だに設計されていない?

◆背景

●放課後の遊び場、公園、スポーツクラブ、児童館など、多くの地域資源は活動的・外向的な男子を中心に設計されている。

●女子児童生徒は、静的・感性的な過ごし方を好む傾向が強く、社会資源との接点が極端に乏しい。

◆問題

●こうした空間設計は、「行く場所がない」というだけではなく、「私の居場所がない」と感じる自己否定を生む。

●結果として、SNS依存、過剰な自己管理(ダイエット、無理な清潔感)、無力感への耽溺(過眠・過食・空想依存)などに繋がる。

◆戦略:

●静的・創造的・非評価型の空間設計(例:感性のアトリエ)。

●女子児童生徒の五感を尊重した空間演出(色・音・香・触感の統合設計)。

●「秘密基地性」のあるコミュニティ型居場所モデル(女性スタッフ・安心の象徴)。

注目すべき根源的意義

?女子児童生徒は、社会的弱者としてのラベリングからこぼれ落ちた、境界的なマイノリティである。

彼女たちは、「困っていないように見えるが、最も深く傷ついている存在」であり、社会全体の支援構造が未だに「大きな声を上げること」を前提にしている限り、彼女たちはずっと「気づかれないまま孤立」する。

「語られなかった声」をすくい上げる存在へ

●存在そのものを承認する哲学的支援。見えない感情を光に変える心理的支援。

違いに寄り添う科学的カリキュラム。新しい空間を創る実社会的デザイン。

心理的観点―「いい子」を演じ続けた果てに

◆二次障害の傾向:

●自己否定・自己評価の異常な低下(自己有害思考)。

●愛着障害的な傾向(過剰適応 or 見捨てられ不安)。

●神経過敏・共感疲労・役割疲弊(エンパス疲れ)。

●解離傾向・現実逃避・過剰な空想依存(いぞん)。

●自傷・摂食障害・選択性緘黙(かんもく)など。

◆進行メカニズム:

①「気づいてもらえない苦しみ」→②「無理な適応」→③「自己消失」→④「自己破壊的な防衛機制」。

◆Guardianの実践戦略:

✨ 非評価・非競争型の社会的環境で「自己の輪郭」を回復させる。

✨ 「正解」ではなく「感情」を表現するアート・音・動き中心の自己回復プログラム。

✨ 「他者との安全な関係性の再構築」(HEART-R+T)。

科学的観点―神経系の「自己保護」が二次的に傷を生む

◆二次障害の傾向:

●ASD女子特有では、「社会的模倣」が過剰になることで → 燃え尽き症候群(カモフラージング・バーンアウト)。

●ADHD女子では、「気づかれにくさ」から不全感が蓄積 → 不安障害・抑うつ・解離性障害へ進行。

●「女子児童生徒は問題が外に出にくい」→ 脳の中で「炎症」が起き続けているような状態。

◆Guardianの実践戦略:

✨ 「脳の休息と調整」を促すセンサリールーム(静かな光・音・香り)設計。

✨ 科学的リズムに基づいた「1日の情緒循環デザイン」(導入→安心→創造→対話→余白)。

✨ カモフラージング評価ツールの設計活用。

哲学的観点―自己の語りを奪われた者たち

◆二次障害の傾向:

●「何をしたいか分からない」=アイデンティティの拡散。

●「私なんて…」=存在否定の内在化。

●自己言及(例:「私ってうざいよね」)による価値剥奪の自己強化。

●過剰な「物語回避」による沈黙(言葉の自粛)。

◆実践戦略:

✨ 「自分語り」を許される環境(書く・話す・演じる・描く)。

✨ ナラティヴセラピー・演劇・哲学的対話を通じた「物語の取り戻し」。

✨ 「自己存在の意味」を構築する支援(HEART-T3:自分史の共同創作)。

実社会的観点―居場所の不在が「存在の希薄化」を生む

◆二次障害の傾向:

●「私は、この街のドコにもいない」という実存的空白感。

●SNS依存・夜型生活・昼夜逆転 → うつ・摂食障害のトリガー。

●家出や深夜徘徊・性的な遊び・オーバードーズなど自傷的な行動探索。

◆実践戦略:

✨ 「地域の中にだけある」秘密の安心安全な居場所設計。(例:女子専用アトリエルーム、限定開放型ナイトカフェ)。

✨ 日常と非日常の境界を越えられる自己変容型プロジェクト(演劇、映像、音楽)。

✨ 支援スタッフの「関係性のナビゲーター」化 = 境界役の養成。

結論:

女子児童生徒の「本当の脆(もろ)さ」は、「気づかれずに傷ついている事」であり、「本当の支援」とは「声なき声を通訳し回復の物語を共に創る事」にある。