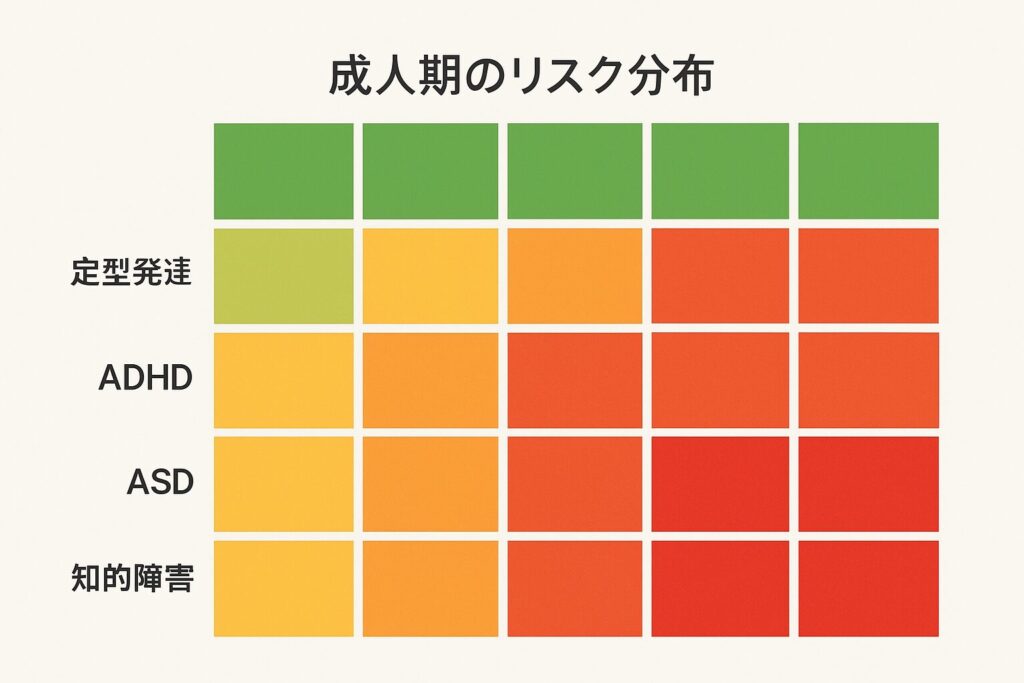

若年層社会不適応リスク分布(常勤離職)

| 定型発達 | ADHD (注意欠如) (多動症) – 発達障害 – – 神経発達症 – | ASD (自閉スペクトラム症) – 発達障害 – – 神経発達症 – | グレーゾーン – 境界知能 – | LD (学習障害) (限局性学習症) – 発達障害 – – 神経発達症 – | 精神障害 (学校卒業後) 二次障害 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 18〜22歳 | 約25%離職 | 約55% | 約60% | 約65% | 約50% | 約70% |

| 23〜29歳 | 約15% | 約40% | 約50% | 約55% | 約35% | 約65% |

| 30〜39歳 | 約10% | 約30% | 約40% | 約45% | 約25% | 約60% |

・「自分に合わない」とギャップに起因。

・定型な職場構造や非言語の同調圧に適応困難。

・「暗黙の了解」が高壁になる。

・役割的な言動のズレで自己否定感が増す。

・非合理的な環境でのミスマッチで排除される。

・サポートの形骸性で孤立化など。

離職・定着困難リスクスコア

| 障害特性 | 離職率 (概算) | 主な 不適応要因 |

|---|---|---|

| ADHD | 40〜55% | ●時間管理 ●衝動性 ●集中力 ●対人衝突 |

| ASD | 50〜60% | ●暗黙ルールの理解困難 ●感覚過敏 ●こだわり |

| 軽度知的障害 境界知能 | 50〜65% | ●課題遂行力 ●臨機応変さ ●ストレス耐性 |

| LD (学習障害) | 35〜50% | ●読み書き計算の困難 ●認知の偏り |

| 精神障害 二次障害 | 60〜70% | ●うつ ●不安障害 ●気分変調 ●無気力 |

| 定型発達 | 10〜25% | ●キャリアの 不一致 ●人間関係 ●職場文化の 不適応 |

分析ポイントと背景的根拠のまとめ

■定型発達者でも若年離職率は高い。

(特に18〜22歳で、約25%)

■「自分に合わない現実」とのギャップに起因。

■発達特性がある人ほど、「定型的な職場構造(上司・空気・非言語の同調圧)」に適応困難。

■特に、ASDと境界知能の若年者は「暗黙の了解」が高い壁になる。

■「言語・文書で説明されないローカルルール」が定着を阻害。

■ADHDでは、「本人にやる気はある」が、言動のズレで離職に至るケースが多い。

■LDでは、「非合理的な業務環境」により、優秀でもミスマッチで排除されがち。

■精神障害・二次障害では、「支援切れ」により孤立化 → 長期離職・無業に陥るケースが多数。

✅社会適応の「定義」とは?

①職場適応

・定時出勤、勤務継続(定着率)

・業務遂行能力(指示理解、報連相、柔軟対応)

・対人関係スキル(上司・同僚との協調性)

・暗黙ルールや場の空気への対応力

②生活自立・社会的責任の遂行

・金銭管理、住居維持、食生活などの自己管理

・公的手続きや社会的ルールの理解と実行

・社会的役割(納税、選挙、地域活動)への参加

③心理的持続可能性

・精神的ストレス耐性

・自己肯定感や希望の維持

・うつ、不安などによる生活機能低下の有無

解説:

この定義は、厚労省「障害者総合支援法」上の「地域生活」「就労支援」の基準、就労定着支援・職業センター等の評価指標、さらに、臨床実務での「自立生活力」評価などを参考に統合しています。

補足:

■単に「就職できた」ではなく、「持続的に働き・生活し・社会と繋がっているか」を、指標化しています。

ココからは、放課後等デイサービスにおいて、高学年(中高生)になるほど利用率が下がる理由、そして、それによる児童生徒への影響を、解説していきます。

| 年齢 (学年相当) | 概算割合 (通所率) | 備考例 |

|---|---|---|

| 6歳(小1) | 8% | 小学入学と同時に利用開始が多い |

| 7歳(小2) | 9% | 早期療育支援ニーズが高い |

| 8歳(小3) | 10% | 学力差やSSTニーズが顕在化 |

| 9歳(小4) | 10% | 学校生活での適応課題が増加 |

| 10歳(小5) | 11% | 10歳の壁問題・集団不適応が増加傾向 |

| 11歳(小6) | 11% | 中学進学を見据えた準備期 |

| 12歳(中1) | 10% | 中学進学で環境変化、ストレスが増大 |

| 13歳(中2) | 9% | 二次障害の顕在化・不登校の兆候 |

| 14歳(中3) | 8% | 進路不安・就労準備期 |

| 15歳(高1) | 7% | 共生空間での学童との関係性がテーマ化(学童主体の場合) |

| 16歳(高2) | 4% | 卒業後の進路支援がテーマ化 |

| 17歳(高3) | 3% | 放デイ満期・就労移行や就労B型へ |

| 18歳(特例) | 0.5〜1%未満 | 学校等在籍中の特例通所のみ |

まず、以下に主な理由を「5つの視点」から、体系的に整理しました。

✅1.制度的制約・利用設計の壁

| 内容 | 解説 |

|---|---|

| 学校時間とのバッティング | 特に、中学生・高校生では、下校時間や部活が遅く、放デイの「営業時間と合わなくなってくる事が多い。 |

| 利用枠の競合 | 小学生優先、低学年の方が「通いやすく回転も早い」ため、事業者側が中高生の受け入れを消極視することも。 |

| 卒業年齢が近い | 高校卒業が迫ると、事業所側も「短期利用」に投資を渋る傾向があり、利用者も継続を選びにくい。 |

✅2.心理的背景

| 内容 | 解説 |

|---|---|

| 「子ども扱いされたくない」抵抗感 | 特に中高生では、自我・自立心が強まり、「放課後に療育施設へ行くのが恥ずかしい」と感じやすい。 特に、思春期のASD・ADHDの子では顕著。 |

| 親のコントロールが弱まる | 小学生と違い、親が送迎や利用決定に関与しにくくなり、本人の意思が優先されやすい。 |

✅3.家庭・学校の期待値的な判断

| 内容 | 解説 |

|---|---|

| 効果実感の薄れ | 「低学年の頃は成長を実感できたが・・・」という、親の期待値から、フェードアウトするケース。 |

| 別の支援機関へ移行 | 高校生になると、「就労移行支援」「生活訓練」「通信制高校・定時制・通級・訪問支援」等に軸を移す家庭が多い。 |

✅4.放デイ側の提供プログラムの限界

| 内容 | 解説 |

|---|---|

| 中高生向けプログラムの不足 | 幼児〜小学生向けのSSTや療育プログラムが中心で、進路支援・就労準備など、中高生向けの支援が整っていない事業所が多い。 |

| 報酬体系上の非優遇 | 放デイの加算体系が、「発達支援(未就学児)」や「学童的支援」に寄っており、キャリア形成や生活形成などは評価されにくい。 |

✅5.本人の「見えにくいニーズ」と未充足

| 内容 | 解説 |

|---|---|

| 「行きたいけど行けない」層の存在 | ニーズがあるが、居場所感や仲間意識が感じられず、「通う意味」を感じられない若者が多数。 |

| 「制度の谷間」に落ちる中高生 | 軽度~境界知能の若者が、養護・特別支援学校にも通えず、一般校でも不適応で孤立しているが、支援に繋がっていない。 |

構造的ジレンマ

「制度は小学生(特に低学年)向けに設計」されている一方で、「本当に社会的支援が必要になるのは、小学校高学年(10歳の壁)や中高生期」という逆転構造が、日本の放デイ制度の根本的課題。

小学校高学年・中高生期における「放課後等デイサービスからのフェードアウト(卒業)」が、むしろ「二次障害のトリガー」となるケースが非常に多く、構造的に深刻な問題となっています。

因果の連鎖

放デイ卒業 → 孤立化 → 二次障害

⓪放課後等デイ利用の終了。

↓

①環境からの切断(居場所喪失・社会的接点減少)

↓

②自己否定の強化(できなさ・劣等感・比較)

↓

③社会的孤立(学校不適応・家庭内孤立)

↓

④情緒・行動の崩れ(二次障害の前兆)

↓

⑤精神症状の発症(うつ・不安・不登校・希死念慮)

二次障害に繋がる主な構造的トリガー

| トリガー(引き金)構造 | 内容 |

|---|---|

| 支援の空白地帯 | 特に、中高生期においては放デイ⇒ 次の支援(サポート)に繋がらず、サポート体制が断絶 |

| アイデンティティ形成の失敗 | 思春期特有の「自分とは何者か」に対し、多様な社会との接点がない事で、自己否定が強まる |

| 「居場所」の喪失 | 放デイ=数少ない安心安全な居場所だった場合、その喪失が心理的打撃となる |

| 語れる相手がいない | 自分の苦しみや不安を言語化できる相手(支援者・ピア)がいなくなり、内在化される |

| 「支援切れ」=目標喪失 | 日常的な行動目標(通所・交流・活動・学び・成長実感)の喪失により生活が漂流化する |

⚠️典型的なリスクパターン(実例)

■ASD+境界知能の中1女子(一般校普通級)

⓪~中1初期:放デイ週3通所 → 安定していた

①通所を「恥ずかしい」と言い出し卒業→自室に引きこもる → 五月雨登校 → 不登校(学校の部活動には入っていない)

②中3:ゲーム依存/生活リズム崩壊/母子関係悪化→うつ症状と希死念慮の出現→高校進学断念

まとめ

放課後等デイサービスは「就学児の支援施設」とされていますが、実は「思春期の心の安全基地」としての役割も極めて重要です。

放デイ離脱を「卒業」とせず、「次の段階の居場所」へ支援をシームレスに繋げることで、多くの二次障害を予防できる可能性があり、サポート体制の確保と云うのは安心安全にも繋がります。