多角的な支援設計と分析

▷Guardianの哲学:その子の「全体像」から支援を見直す

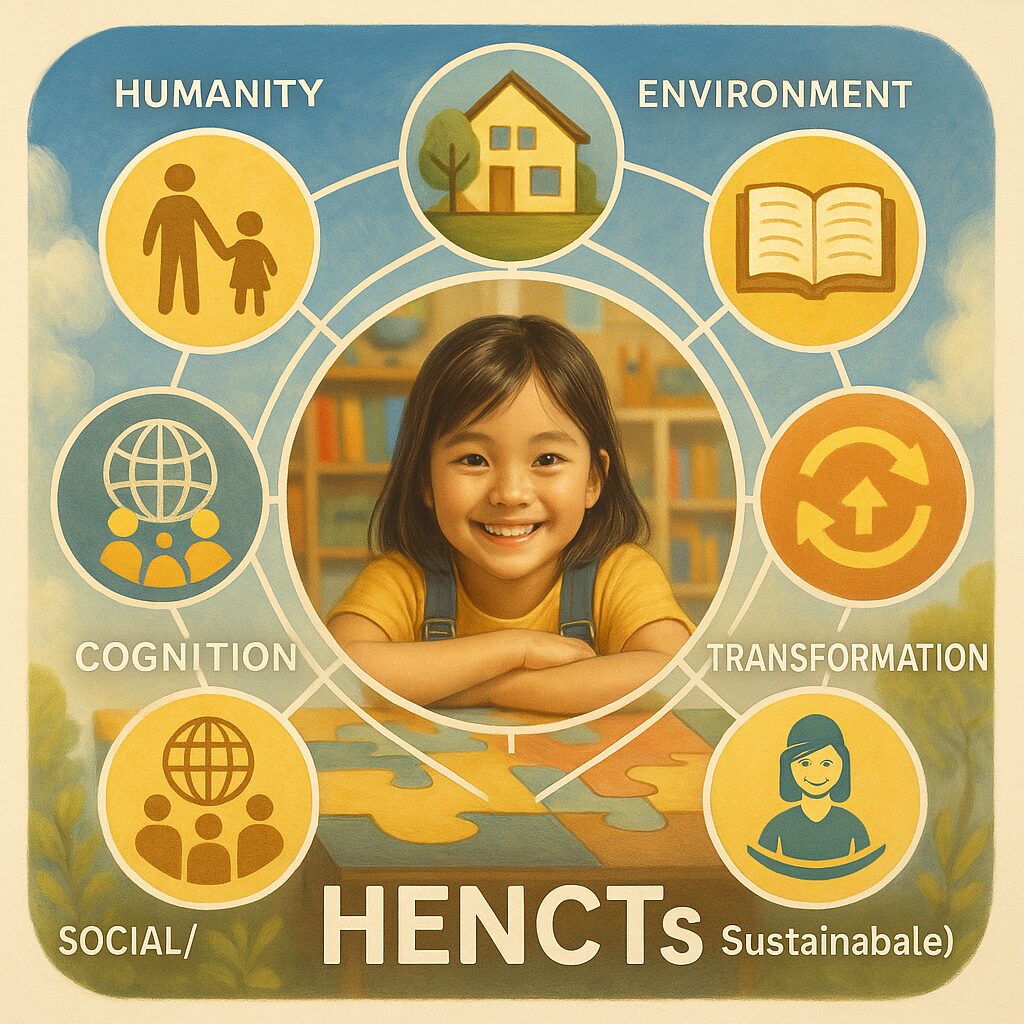

HENCTsモデルは、子どもに関わる支援者や家族が「ドコを支援すれば良いか」「何が抜けているのか」「変化はドコに起きているのか」を整理する為の分析フレームです。

個別性に寄り添いながら、包括的に支援を捉え直す為のメソッドとなります。

目的

支援の視点を多角的客観的に広げ、整理し、構造化する事で、「この子にとって必要な支援の全体像」を見える化し調整する。

構成要素と分析

| 項目 | 意味 | 支援の焦点 | 保護者の視点 | スタッフの視点 |

|---|---|---|---|---|

| H:Humanity | 人間性・個性 | その子らしさ・価値観・表現 | 「この子らしさって何?」 | アセスメント・強み把握 |

| E:Environment | 環境・場づくり | 安心できる空間・生活習慣 | 「家庭や学校で落ち着けてる?」 | 物理・人的環境調整 |

| N:Narrative | 背景・物語 | これまでの経験や人生の文脈 | 「これまでどんなことがあった?」 | 時系列・ストーリー整理 |

| C:Cognition | 認知特性・理解のしかた | わかりやすさ・学び方の工夫 | 「どう説明したらわかりやすい?」 | スモールステップ・視覚支援 |

| T:Transformation | 変容・成長の兆し | 行動・気持ちの変化 | 「前より少し変わってきたかな?」 | 振り返り・記録・評価 |

| s:Social/Sustainable | 社会性・持続性 | 人との関わり方・支援の継続性 | 「これからも続けられるかな?」 | 支援の定着・自立支援 |

HENCTsガイド

| 視点 | 家庭での問いかけ | 実践アイデア |

| H | この子は何が好き?どんなことに反応する? | 写真・言葉で“その子らしさ”の記録 |

| E | 家で落ち着いて過ごせてる? | 安心できるルーティン・声かけづくり |

| N | 昔あった出来事で心に残っていることは? | 思い出話を一緒にする時間 |

| C | 伝わりにくいことは? | 図や絵・視覚情報を使ってみる |

| T | 少しでも変わったところは? | 「前はできなかったのに…!」の言語化 |

| s | これからも支え続けられる? | 家族の“がんばりすぎ防止”も大切に |

支援設計ヒント

| 項目 | 実践例 | 活用のポイント |

| 全体アセスメント | HENCTs6視点によるチェックリスト | チームでの共通言語化に活用 |

| 構造化シート | 支援マトリクスとして個別支援会議で使用 | 見える化により抜け漏れ防止 |

| 成長トラッキング | 時系列での変化の記録 | 支援の「効果」を可視化し、恒常性を高める |

HENCTsマトリクス

| 活用対象 | 目的 | 活用法 |

| 支援会議 | 支援の棚卸し・再設計 | 視点ごとに「見えていること・見えていないこと」を分類 |

| 新規ケース対応 | 支援の方向性整理 | 初回面談などでの構造的アセスメント |

| 保護者との連携 | 共通理解・安心感形成 | 「何が起きていて、どこを支援すればいいか」を言語化 |

メッセージ

「その子の今」だけでなく、「これまで」「これから」も含めた全体像を見ていく事。

Guardianは、HENCTsというレンズを通して、支援の精度や成果と広がりを常に見直し続けます。