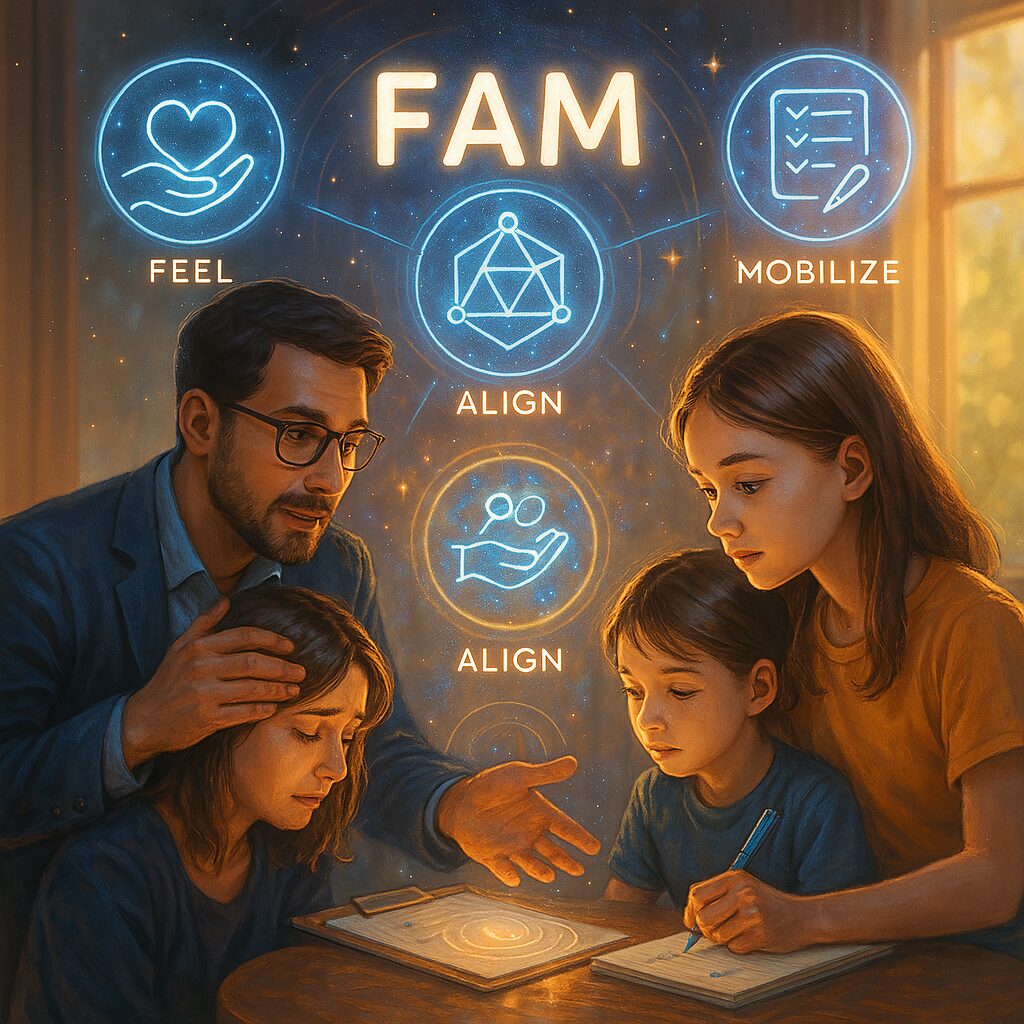

家庭支援・連携モデル

▷Guardianの哲学:家庭は子どもにとって最大の「安心基地」

FAMモデルは、保護者自身が「子どもを支える一員」として、安心して見守れるようにする為の支援設計です。 「親が無理してがんばる」のではなく、「親も支援者と繋がりながら、子どもと一緒に育ち合える」状態を目指します。

目的

保護者と支援者が同じ目線で連携し、家庭の中にも「支援の安心感」が届くようにする。

保護者もまた、支援すべき当事者として支える。

構成要素と視点

| 略語 | 意味(英語) | 支援のキーワード | 保護者の理解 | スタッフの支援内容 |

|---|---|---|---|---|

| F | Feel | 気持ちの共有 | 「私も不安だった」と言えること | 親の気持ちを受け止める場づくり |

| A | Align | 方向性の一致 | 「どんな風に育ってほしいか」を一緒に話す | 支援方針の共有・協働設計 |

| M | Mobilize | 家庭でもできる関わり | 「家でできそうなこと」を一緒に考える | 日常の具体策の提案・伴走支援 |

保護者ガイド

| ステップ | 日常でできること | 具体的なヒント |

| F(気持ち) | 自分の気持ちを出していい | 「今日は親の私もつらかった」と言葉にする |

| A(方向性) | 子どもへの思いを支援者と共有する | 「この子に〇〇みたいに育ってほしい」と話す |

| M(家庭支援) | 家庭内での実践を一緒に考える | 「じゃあ家ではこれをやってみようかな」 |

支援設計ヒント

| 項目 | 実践例 | 留意点 |

| 親の気持ちの共有 | 保護者カウンセリング・個別面談 | 解決ではなく「共感」から始める |

| 支援方針の共通化 | 目標のすり合わせ・共同行動計画 | 親の視点・願いも大切に扱う |

| 家庭支援の提案 | 簡単な実践例・家での言葉かけ | 生活リズムに合わせて無理なく設計 |

FAMマトリクス

| 保護者の状況 | 活用できる場面 | 推奨する支援 |

| 不安が強い | 面談・電話・LINE連携 | 気持ちの“吐き出し場”をつくる |

| 支援に対して遠慮がある | 家庭訪問・送迎時の声かけ | 小さな共感から信頼を築く |

| 家庭内での対応が不安定 | 親子活動・支援者同行支援 | 具体的な家庭支援の設計 |

メッセージ

「親だからしっかりしなきゃ」と無理しないで。

Guardianは、保護者もまた、「支えられていい存在」であると考え、家庭という安心基地を一緒に創っていきます。