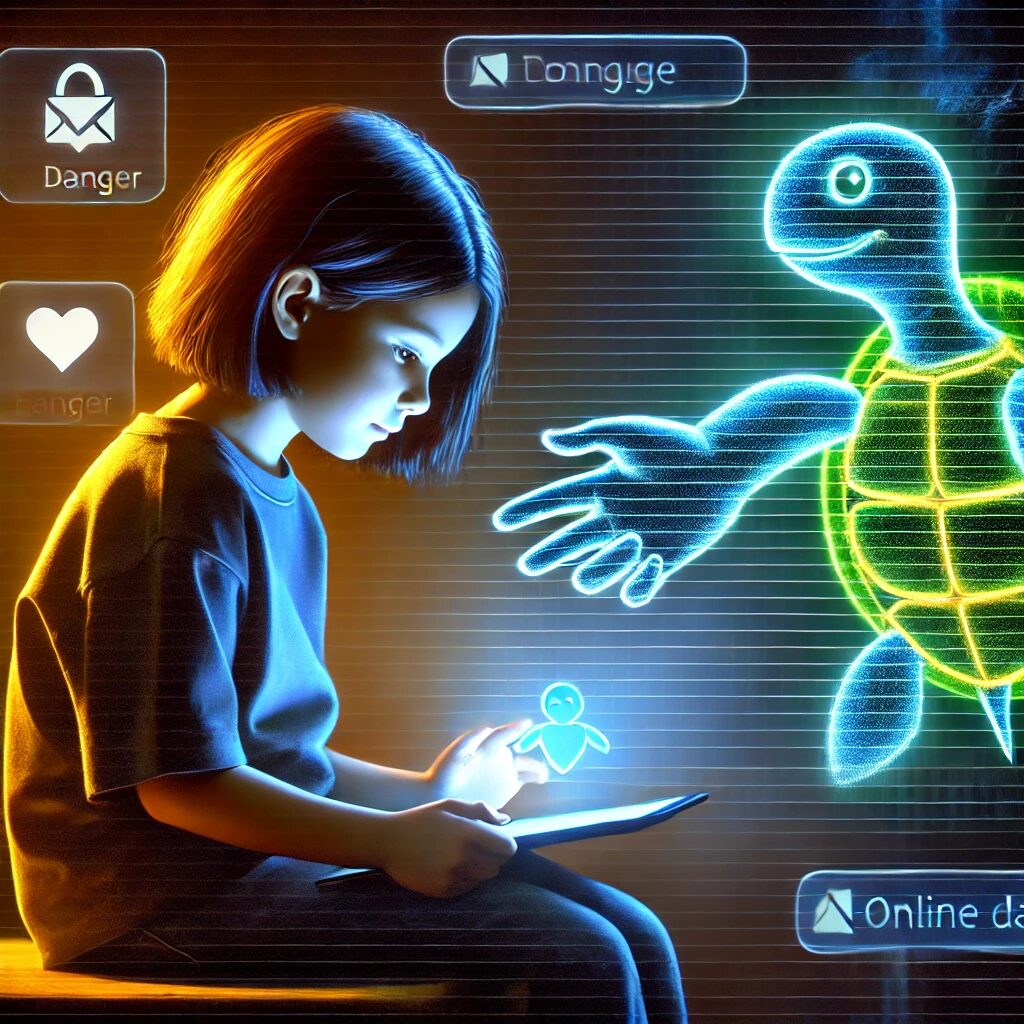

【始まりは、タダのゲームだった】

オンラインゲームやアプリ内チャット。

気づけば、「フレンド」や「ギルド」のやりとりは日常となり、その中で誰かに頼られたり、「秘密の相談」に乗ってくれる優しそうな誰かと関係が深まっていく ──

でも、ソコにあるのは「遊び」の皮をかぶった「狩場(ターゲットの収集地)」であった事も、社会問題として現実にはあります。

【データで見る:ゲームと犯罪の接点】

● 文部科学省・警察庁・国立成育医療研究センターなどからの報告をもとに整理:

| 観点 | データ・傾向 |

|---|---|

| 児童生徒のゲーム利用率 | 小学生で約80%、中学生で90%以上がオンライン要素のあるゲームを利用(2023年調査) |

| 女子児童が犯罪に巻き込まれる経路 | 少女が性被害に遭ったケースのうち、約4割が「ゲームを通じた知り合い」と接触(警察庁) |

| 狙われやすい層 | 小4〜中3(前思春期~思春期)の男女:孤立・家庭不和・自己肯定感の低さなどを背景に「承認欲求」をゲーム内で満たす傾向 |

| 男子児童が犯罪に巻き込まれるケース | 誘拐・恐喝・暴力的犯罪の加害・被害両面が増加、特に「ギフトカード詐欺」等の踏み台として利用されるケースも |

| 時間帯 | 夕方〜深夜(親の耳目が届かない時間帯)に接触・やりとりが急増 |

| 手口 | 「一緒にゲームしよう」「写真送って」→「会おう」→「送迎するよ」→連れ去りや性的搾取 |

なぜ巻き込まれるのか~女子の心の動き

▼ 主な背景要因(心理)

「現実の世界には居場所がない」

●学校でのイジメ・無視・家庭での理解不足。

●孤独の中でゲームの中に優しい誰かが現れる。

「評価されたい、特別になりたい」

●SNSやチャットで「かわいいね」「話を聞いてくれてありがとう」と言われる事が、自己肯定感を一時的に上げる。

●しかしその関係性が「支配」や「性の対象」へと転じるリスク大。

「恋愛と錯覚する」

●ゲーム上の「優しい友だち」が、実際には成人男性(または組織)であるケース。

●「好き」と言われた事が初めての経験である事も多く、信じてしまう。

男子の巻き込まれ方の特徴

加害に巻き込まれる構造:

●年上にそそのかされて、「ギフトカードを買って」「知らない子の写真送って」と言われる。

●場合によっては「お前がやらなきゃ家族にバラすぞ」と脅迫され、仲間を巻き込む加害者にもなる。

「強さ」への憧れの利用:

●ゲームの中で強い人や、「裏の仕事をしてる人」に憧れ、「稼げる話がある」と近づかれる。

●結果、窃盗や薬物の運び屋などに巻き込まれることも。

アプローチ

1.「ゲーム」を否定しない

子どもたちの居場所として機能している以上、否定は孤立を深めるだけ。→ ゲームの「裏」にある人間関係の危険を「知識」として教える必要がある。

2.「優しさの裏にある操作性」を伝える

加害者・搾取者の共通点:

①話を丁寧に聞く。

②共感的な言葉を使う。

③「君だけ特別」と言う。→これらが 「善意に見える罠」 である事を、映像教材やロールプレイなどで学ぶ。

3.「孤独に寄り添うガイド役」になる存在の育成

先輩(中高生・大学生・大人など)によるロールモデルの提示。→相談できる「リアルで社会的な姉兄母父」のような存在を設定。

未来への一手

| 対応策 | 具体案 |

|---|---|

| ① 教育 | 学校や放デイなどでの「デジタル・リスク教育」。演劇型ワークショップも効果的。 |

| ② 家庭支援 | 保護者に向けた「ゲームと心の関係」講座。子の孤独サインを見逃さない感受性や見る力・聴く力を育む。 |

| ③ 居場所の創出 | ゲームの中ではなく、リアルな場で評価され、話を聞いてもらえる安心安全な居場所作り。 |

| ④ 連携と通報 | 地域社会(関係機関等)や警察と連携し、怪しいIDやログインパターンの通知・遮断の協定化。こども110番との連動。 |

最後に伝えたい事

ゲームが悪いんじゃない。「孤独」 を見抜けない社会が危うい。

遊びの中には希望も罠もある。だからこそ、「守ってくれる存在」が、ゲームの中にも、現実の社会にも必要なんです。

Tweet