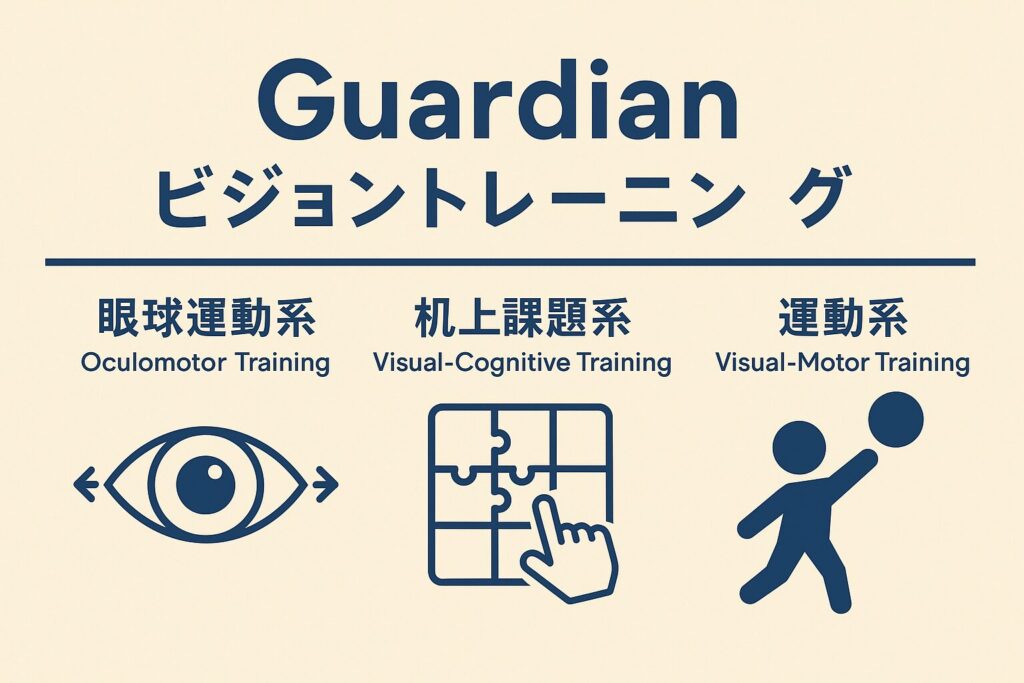

Guardian式

①眼球運動系の例

目の動きを鍛えることで「見る力の土台」を整える。学習・運動・集中に深く関わる「視線操作能力」を支援。

主な支援領域・アプローチ範囲(+効果)

●読み書き障害(ディスレクシア):視線のジャンプが困難な子に⇒ 眼球運動訓練によって読字速度・正確性が向上(Rayner, 1998)。

●注意・集中の維持困難(ADHD傾向含む)⇒ 視線制御を通じて注意の持続時間を延長(Bucci et al., 2008)。

●視覚探索の困難さ(例:教室で板書を探せない)⇒ 視野全体の把握力・素早い視点移動力を高める。

②机上課題系の例

視覚から得た情報を「理解・記憶・操作する」力を伸ばす。「学習面・認知機能面」への効果的アプローチ。

主な支援領域・アプローチ範囲(+効果)

●視覚認知の弱さ(ASD、境界知能、LDなど)⇒ 図形処理・空間把握など非言語的認知の強化(Kavale & Mattson, 1983)。

●図形模写や文字の歪み・不器用さ⇒ 図形構成・視覚的ワーキングメモリへの介入で改善(D’Amico et al., 2013)。

●文章理解や図表処理が苦手な子どもへの支援⇒ 視覚処理能力向上が、読解力や理科的思考に波及。

③運動系の例

「見る」と「動かす」の連携力を育てる。「粗大運動・巧緻運動・学習行動の質」を支援。

主な支援領域・アプローチ範囲(+効果)

●手先の不器用さ・書字困難(DCDやLD傾向児)⇒ 視覚−運動統合力の向上が書字・道具操作力に貢献(Beery VMI, 2004)。

●姿勢保持が苦手・運動計画の苦手さ⇒ 視覚を介した運動模倣・予測力で姿勢・動作を安定化。

●体の動きと感情のコントロールが連動して崩れやすい児童⇒ 身体活動を通じた自己制御力の育成(Sensory Integration Theory, Ayres)。

考え方

「見る力」は生きる力。

子どもが「世界を見る」とは、単に「目で見る」事ではありません。

それは、自分の居場所を見つけ、他者と関わり、夢を描き、未来へと向かう「心のまなざし」を育てる営みです。

「Guardian式ビジョントレーニング」は、発達や環境に困難を抱える子どもたちが、世界と「安心して繋がる」ための、「眼」と「脳」と「心」と「身体」を育む支援です。

私たちは、以下の「三本柱」によって、その力を最大化します。

①見る事を「自由にする」力

視線を操る力は、注意・集中・読み書き・身体操作の土台です。

しかし多くの子どもたちが、目を思うように動かせず、世界を追えずに自信を失っていきます。

そのため私たちは、「眼球運動課題系トレーニング」によって、子どもが自分の視線(脳のアンテナ)を「自分の意志でコントロールできる」状態へ最大化します。

見る自由は、考える自由を生む。

②見たものを「意味ある世界」にする力

情報が目から入っても、それを「理解し・整理し・使う」力がなければ、学習も人間関係も苦しくなっていきます。

そのため私たちは、「机上課題系トレーニング」によって、図形、文字、空間などを「自分の世界」として扱えるように最大化します。

見ることは、学ぶことの入口。

③「見る」と「動く」を繋ぐ心の橋

視覚と身体がちぐはぐだと、思いがけないミスや不器用さに悩まされます。

でもそれは「不器用」ではなく、「繋がっていない」だけかもしれません。

そのため私たちは、「運動課題系トレーニング」によって、目と身体を、そして心の動きまでも統合し、子どもが「できた!」という実感とともに、世界と繋がれるように最大化します。

視覚と身体が結ばれたとき、“私はやれる”が芽生える。

統合的ビジョントレーニングの哲学

「ミル」という営みは、身体・認知・感情・社会性の全てに関わる根幹です。

私たちはトレーニングではなく、再接続の儀式としてこの支援を捉えます。

そして、子ども一人ひとりが、「自分の眼(脳)で世界を見つめ、自分の足で一歩を踏み出す」。

そんな生きる力を手にしていく事を、Guardianは願い続けます。