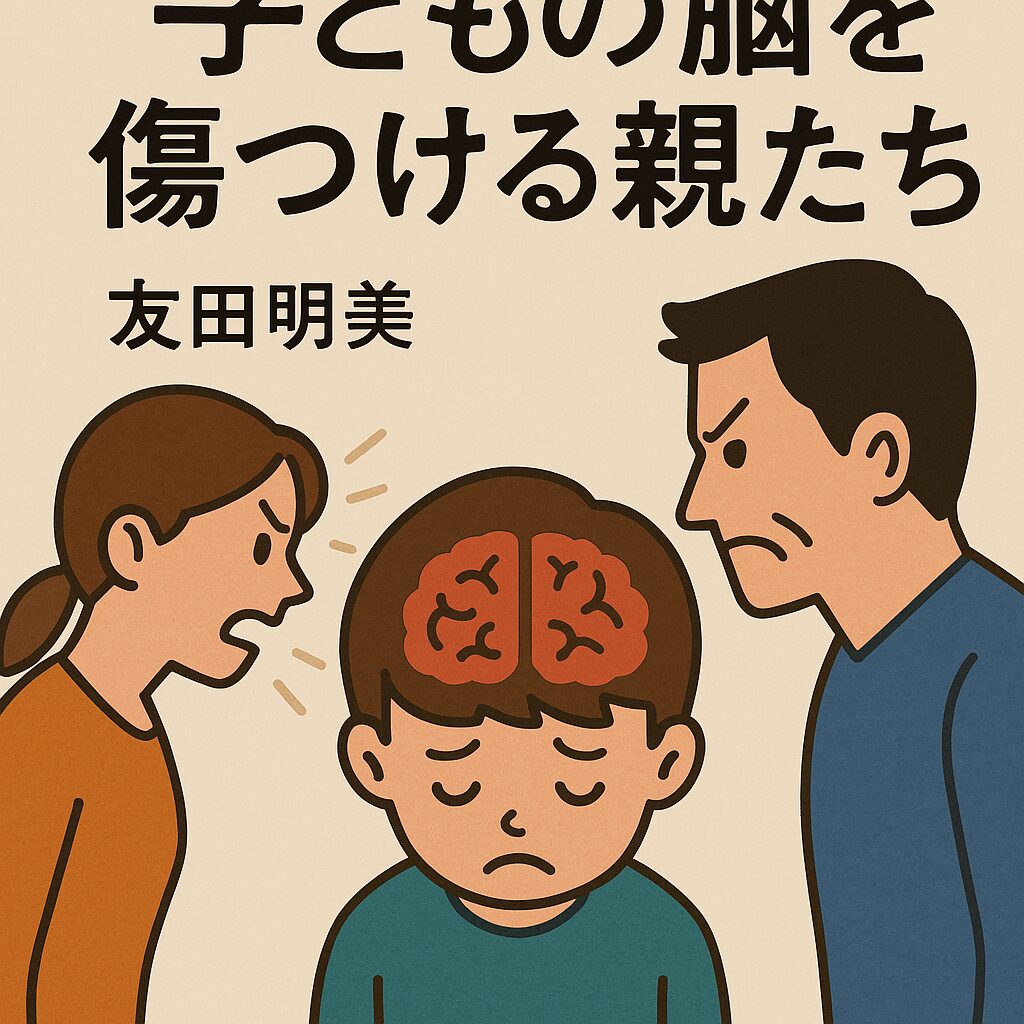

「子どもの脳を傷つける親たち」と云う書籍があります。

これは、小児精神科医・友田明美氏による著書で、2017年にNHK出版新書から刊行されました。

本書は、日常的で不適切な養育(マルトリートメント)が子どもの脳に与える影響を、科学的な視点から解説しています。

具体的には、暴言や無視、過度な叱責、夫婦喧嘩などが、子どもの脳の構造に物理的な変化をもたらし、学習意欲の低下や精神的な問題を引き起こす可能性があると述べられています。

本書は、児童福祉や教育に携わる方々にとって、子どもの健全な発達を支援する為の重要な知見を提供しています。

また、親自身が自らの養育態度を見直すきっかけともなり得る内容です。

愛着形成の重要性や、傷ついた脳の回復力についても触れられており、実践的なアプローチが紹介されています。

さらに、友田明美氏は続編として、『子どもの脳を傷つける親がやっていること 最新脳研究でわかった』を2024年に出版しています。

こちらでは、最新の脳科学研究を元に、不適切な養育を避ける為の具体的な方法や、子育てのコツが提案されています。

これらの書籍は、発達障害児や境界知能などの支援に関わる方々にとっても、理解を深める為の貴重な資料となるでしょう。

ご興味がありましたら、これらの書籍を通じて、子どもの脳の発達と養育環境の関係について、更に深く学んでみてはいかがでしょうか。

その言葉、その態度が、子どもの脳を壊してしまう事がある。

❗何気ない日常の「マルトリートメント」が、子どもの脳に深い“傷”を残す

「うるさい!」

「どうしてできないの?」

「もう知らない、勝手にしなさい」

「あなたなんか産まなきゃよかった」

こうした言葉や、無視、過干渉、暴力的な空気感や両親の不仲など・・・それらは、愛の不在として子どもの脳に刻まれます。

友田明美先生の研究では、こうした「心ない関わり」が、実際に脳の一部を萎縮させるという事がわかってきています。

特に、扁桃体や前頭前野、海馬など、「感情の制御」「記憶」「人との関係を築く力」に関わる部分が損なわれてしまうのです。

どんな時も、子どもの脳と心を「護る」存在であってほしい。

「子どもは傷ついても、すぐに忘れる」──それは間違いです。

脳は覚えています。

そして、その傷は「人生を通して“生きづらさ”や“不安定さ”として現れる」のです。

でも、希望もあります。

脳には「可塑性」がある。

やり直せる。

優しさで満たされた関係性は、傷ついた脳を少しずつ回復へと導いてくれる。

お願い

❌以下には気をつけてください。

●暴言・威圧・恫喝(「バカ」「死ね」「何回言わせるの」など)。

●無視・冷たい放置・過干渉。

●機嫌による愛情の出し入れ。

●「お友達はできてるのに」などの比較。

●子どもの「話」を聞かずに一方的な説教。

世間は、これらを「見えない暴力」と定義します。

暴力とは、殴る蹴るだけではありません。

その言葉、その無関心、その態度も、子どもの脳を壊す力を持っているのです。

※キャラクターや愛嬌など、子どもに「ユーモア」と伝わるモノゴトであれば、スキンシップの一環としてソコまで「がんじがらめ」になる必要はないようです。

それでも「再生」への道はある。

どれだけ傷ついた子でも、信じてくれる誰かがいる事が、回復の始まりになります。

子どもは「愛されるにふさわしい存在」である事を、

そして「あなたは大丈夫」と言ってくれる人がいる事を、私たちは伝え続けます。

あなたへ

●保護者へ

→ 今からでも間に合います。「ごめんね」「大丈夫だよ」と伝えてあげてください。

●支援者へ

→ 子どもの「脳」を守る為に、「関わり方」の質(心の関係性)を常に見直してください。

●社会へ

→ 子どもたちが安心して「生きていける場所」を、共に創っていきましょう。