「全教育の究極的課題」とは何か

教育の究極の使命は、「個の成長(心理)」と「社会との接続(経済社会)」を、同時に実現する事である。

この命題は、発達心理学・社会学・教育哲学の融合的視点から再定義できます。

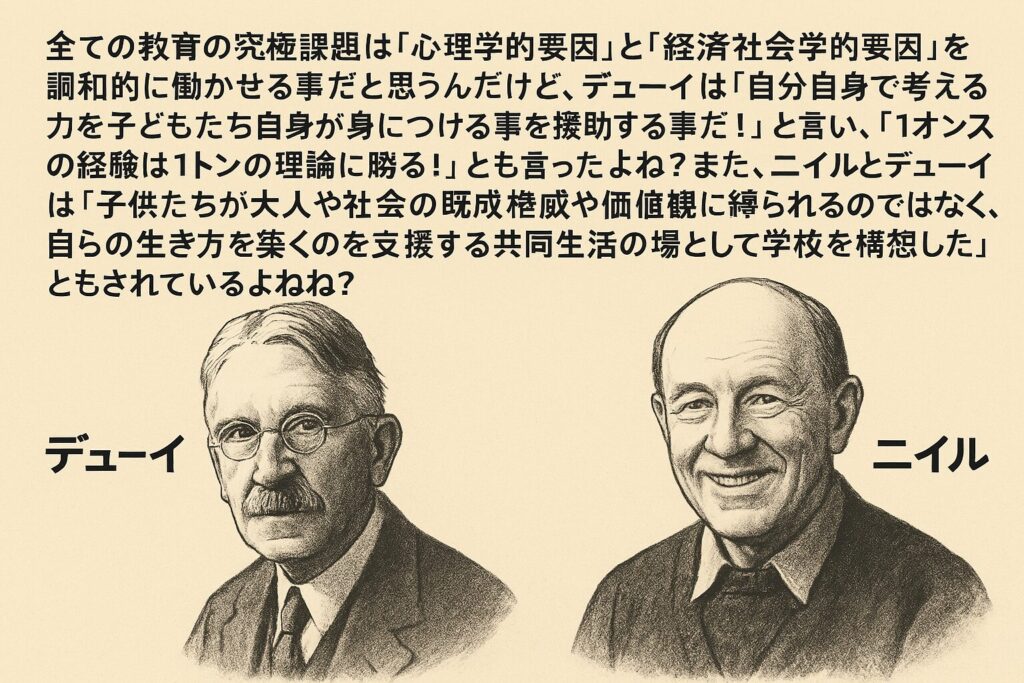

1.デューイの思想─「経験に根ざした民主的教育」

基本理念

●経験主義:学びとは、生活の中で得られる経験の変容である。

●教育と社会の接続:教育とは、民主社会を創るプロセスである。

●「自ら考える力」=民主主義を支える土台。

キーワード:

「教育とは生活の準備ではなく、生活そのものだ」 「1オンスの経験は、1トンの理論に勝る」

エビデンスと現代的裏付け

●コンストラクティビズム(構成主義)

知識は外から与えられるのではなく、自らの経験を通じて「構成」される(Bruner, 1996)

●プロジェクト学習(PBL)や探究学習

デューイの実験学校から発展した方法で、現在のOECDや文科省も推進。

OECD(2020)報告書:「Education2030」では「エ-ジェンシ-(自己決定力)」を学びのコアとする。

2.ニイルの思想─「自由と愛の教育」

基本理念

●自由と責任(表裏一体)を通して人は成長する。

●教育は「人を矯正する」ものではなく、「人を信じる」ものである。

キーワード

「教育の目的は、従順な市民を作る事ではなく、幸福な人間を育てる事だ」

サマーヒル(ニイルが創設した自由学校の1つ)実践の特徴

●子どもが授業参加の種類を自由に決める。

●共同生活の中で民主ルールを作る(学級会議)。

●感情表現や心の自由が最優先される。

エビデンスと現代的裏付け

●自己決定とウェルビーイングの関係性

Deci & Ryan(自己決定理論, 2000):人間の基本的欲求「自律性・関係性・有能感」が満たされる事が、学習意欲と精神的健康を支える。

●非認知能力と生涯発達

Heckman(2011):EQ(心の知能指数)や自己制御力など、感情面の発達が将来の経済的・社会的成功に強く影響する。

※ただし、自由と放任の境界が曖昧になりやすいなど、「自由には責任が伴う」という教育観が丁寧に育まれる必要はある。

3.デューイとニイルの共通軸

| 視点 | デューイ | ニイル |

|---|---|---|

| 学校の役割 | 民主主義の実験場 | 幸福な個人の育成の場 |

| 学習の本質 | 経験を通じて構成される | 感情の自由から生まれる内発的学び |

| 権威との関係 | 子どもと大人が共に学び育む対等性 | 権威の強制を最小限にする自由空間 |

| 社会との接続 | 社会参加・貢献へと繋げる | 自分らしい人生の選択を支援する |

4.Guardianの理念との一致点

✅1.子どもたちが 勇者 であり、自らの物語を生きる存在である

→ デューイの「生活(生きる)としての教育」/ニイルの「人生の選択的自由」観との合致。

✅2.学びとは、「守られながら自由に生きる経験」から生まれる

→ HEARTモデルにおける「Human(個性)」「Emotional(感情)」の尊重と一致。

✅3.権威に従うのではなく、信頼を通して「繋がる」共同体の設計

→ BONDSモデルの「Dialogue」「Symbiosis」と、デューイの学校観が共鳴。

現代の教育研究が示す「心理×社会」の調和モデル

| 要素 | 内容 | 根拠・研究 |

|---|---|---|

| 心理的要因 | 自己肯定感、感情調整、非認知スキル | Deci & Ryan, 2000 / CASEL(SELモデル) |

| 社会学的要因 | 経済格差、社会資本、文化的再生産 | Bourdieu(1986)/ Heckman(2011) |

| 統合モデル | 「経験・対話・意味の共有」から学ぶ設計 | OECD Education2030 / 社会構成主義学派 |

結論:

教育とは、「支援的共同体における、意味ある経験の共有」である。

それは、単なる知識の伝達ではなく、子どもが「自分の物語」を生きる準備を支える営み。

そして、その過程で必要なのは、心理的な「安心と感情の土台」と、社会的な「繋がりと可能性の拡張」です。