◆本質的な違い①:支援の「前提」が異なる

| 観点 | 「定型発達」への支援 | 「発達障害」への支援 |

|---|---|---|

| 支援の前提 | 「一般的な発達の道筋に沿って育つ」と仮定し、そこから逸れた時にサポート | 「認知・感覚・行動特性が異なる」ことを前提に、初めから個別の理解と環境調整が必要 |

| ゴール | 集団適応、学力向上、社会性の育成などを「加点」していく | 安心安全を確保しながら、「その子らしい成長のプロセス」を保障する |

◆本質的な違い②:支援のアプローチの「設計思想」が異なる

| 観点 | 定型発達 | 発達障害 |

|---|---|---|

| 教育方針 | 経験や関わりを通して自然とスキルが身につくことを期待 | 一つひとつのスキルを「構造化」して段階的に教える必要がある(TEACCH、ABA等) |

| 環境設計 | 多くが暗黙の了解・空気を読む力で適応できる設計 | 視覚的な明確さや予測可能性が必要(スケジュール表、ルールの明示など) |

| コミュニケーション支援 | 自然な会話や関わりの中で育まれる | 意図や背景を「翻訳」して伝え合う支援(例:感情ラベリング、スクリプトトレーニング) |

◆本質的な違い③:「普通」や「社会性」の定義の仕方

●定型発達での支援は、「社会的に望ましい振る舞い」への「誘導型支援」が多い。

●発達障害での支援は、その子の特性を活かしながら、「多様な在り方」の社会参加を模索する必要がある。

つまり、「社会に合わせる」のか、「社会との接点をその子なりに再構築する」のかが分岐点です。

◆本質的な違い④:「行動の背景」に対する見立てと解釈の視点

| 状況 | 定型発達児童への見立て | 発達障害児童への見立て |

|---|---|---|

| 例:授業中に立ち歩く | 注意不足、集中力の問題 | 感覚過敏、不安、見通し不良など、背景に発達特性がある可能性 |

発達障害では、「なぜ、その行動が出たのか」をより深く掘り下げ、行動の意味を支援者が翻訳する力が求められます。

◆本質的な違い⑤:「評価」の仕方と価値づけの軸

●定型発達では、「集団内比較(相対評価)」をされやすい。

●発達障害では、「その子の過去との比較(絶対評価)」が重要。

◆まとめ:一言でいうと…

「世間一般で云う ”当たり前” が通じるかどうか」が違う。

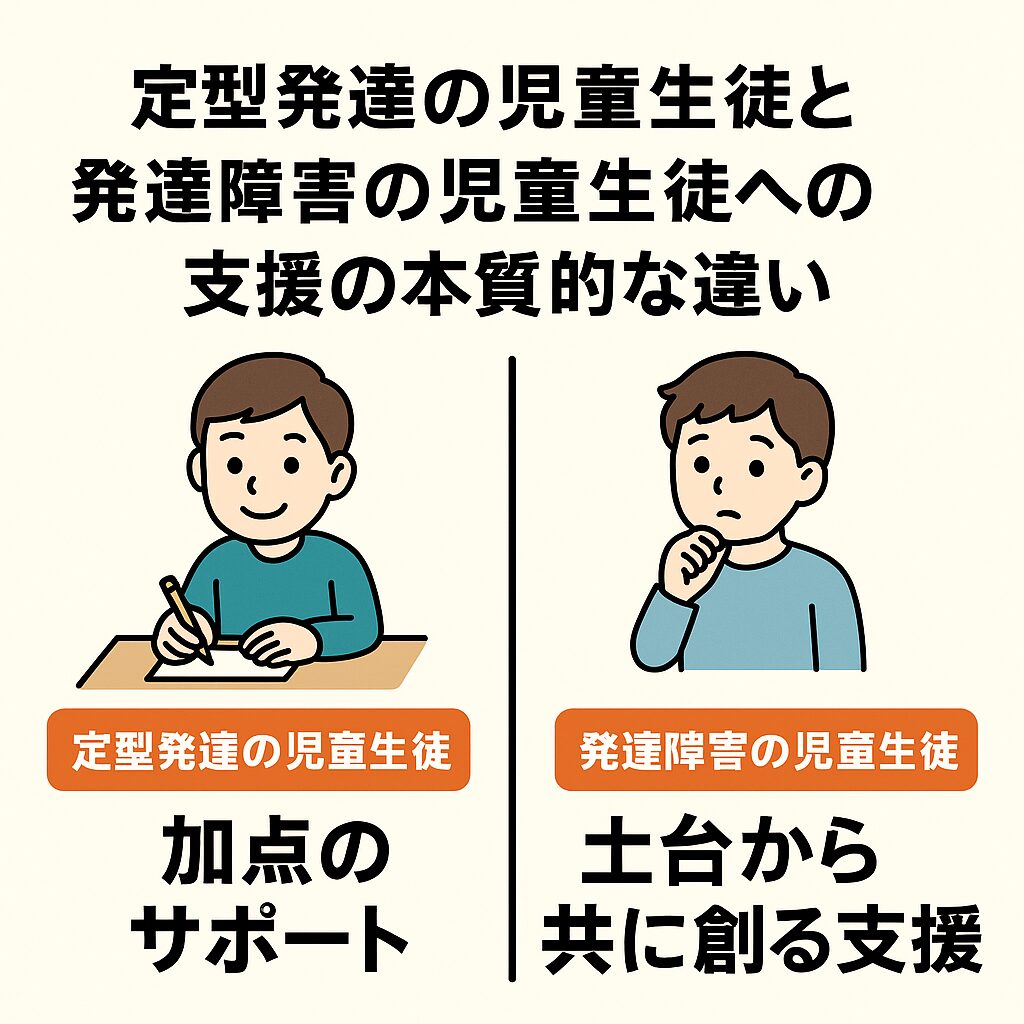

定型発達での支援は、「加点のサポート」。

発達障害での支援は、「前提の違いを理解し、土台から共に創る支援」。