✅「居場所」とは、脳科学的に何を意味するのか

◆居場所とは:定義

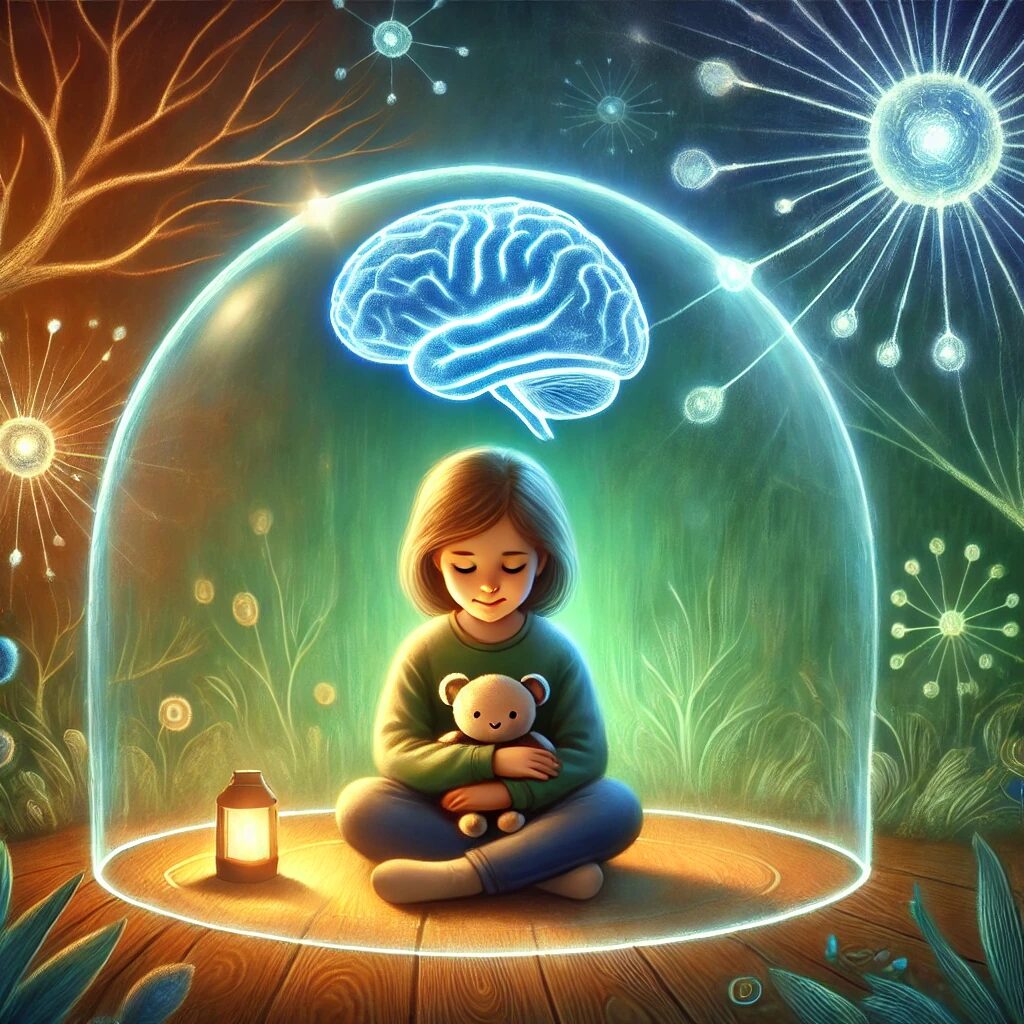

「ありのままの自分でいても、安心できる空間」「誰かと “繋がっている” という、感覚を得られる場所」

◆脳科学的視点からの解説

1. 安心できる環境 → 扁桃体の過剰反応が抑えられる

●扁桃体:不安・恐怖・警戒を司る部位。

●居場所がある事で、ストレスホルモン(コルチゾール)が低下。

●脳が、「戦う・逃げるモード」から、「考える・感じるモード」へ。

➡ 脳のエネルギーを「防衛機制」ではなく、「成長発達」に使えるようになる。

2. 安定した人間関係 → オキシトシン分泌が促進

●オキシトシン:信頼・絆・安心感を生む「絆ホルモン」。

●安定した関係性やスキンシップで分泌。

●このホルモンが出ることで、不安や攻撃性が減り、共感性が育つ。

➡ 子どもたちの「社会性」や「愛着の再構築」に効果。

3. 安全な場所 → 前頭前野の発達に繋がる

●前頭前野:計画性、思考、自己制御、道徳判断を司る領域。

●強いストレス下では、この部位の働きが低下。

●安心できる場所があると、前頭前野が正常に働き、自己統制力が回復する。

脳科学での「居場所」の役割まとめ:

| 脳の部位 | 居場所がもたらす影響 |

|---|---|

| 扁桃体 | 不安・警戒の軽減 |

| 視床下部 | ストレスホルモンの抑制 |

| 前頭前野 | 自己制御・共感力の回復 |

| オキシトシン系 | 安心感と信頼関係の育成 |

✅Guardian的「居場所」とは

●生きる意味が問える場所(哲学的)

●失敗しても責められない場所(心理的)

●安心して脳が発達できる場所(科学的)

まとめ

| テーマ | キーワード | 支援視点 |

|---|---|---|

| 境界知能と非行 | 衝動性・孤立・承認欲求 | 居場所と関係性の再構築がカギ |

| 居場所の脳科学 | 扁桃体の抑制、前頭前野の活性 | 安心できる関係性と空間の提供がカギ |

「居場所がある」だけで人は変われる。

「見放された」と感じている子ほど、「見守る存在」があれば大きく進化するものです。