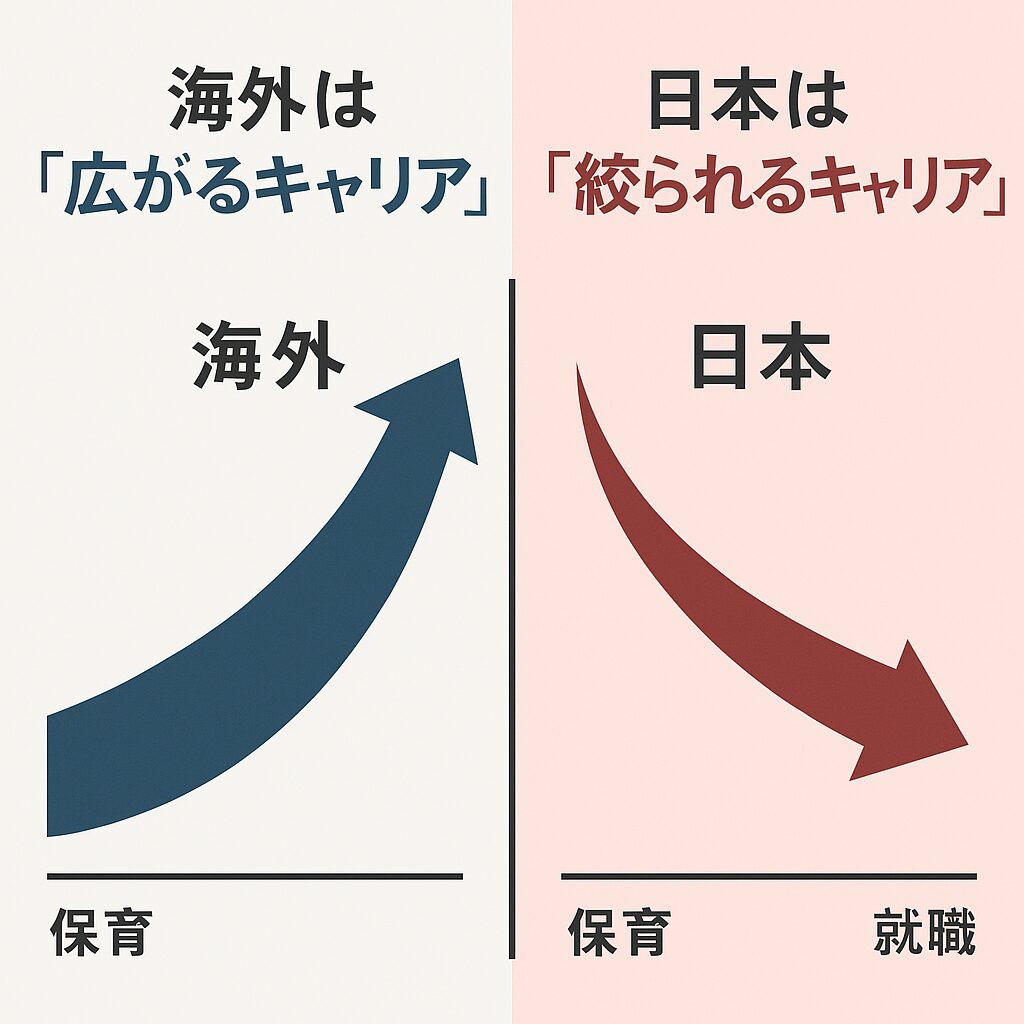

海外は「広がるキャリア」、日本は「絞られるキャリア」という文化・社会的構図。

海外と日本のキャリア観の違いを「保育期〜就職期」で比較すると

| ステージ | 海外の傾向 | 日本の傾向 |

|---|---|---|

| 保育・幼児期 | 自己表現・主体性重視:「何が好き?」「どうしたい?」を育てる | 集団行動・協調性重視:「みんなと一緒に」「言われた通りに」が基本 |

| 小学校〜高校 | 興味や特性に応じて選択肢が柔軟に広がる(飛び級・個別支援も豊富) | 学力偏差に応じて進路が限定される(テストで振り分け) |

| 高校卒業後 | ギャップイヤーや転学も一般的/専門→大学→社会人への「回遊型」ルート | 大学受験が人生の分岐点になりがち/ルートは「一直線型」 |

| 大学・職業訓練 | 専門を何度でも変更できる/大人の学び直しも当たり前 | 学部選びが人生を決定づける/再チャレンジに社会的・経済的ハードル |

| 就職・社会進出期 | 経験とスキルで評価される/転職が前提/年齢が価値になる | 新卒一括採用が主流/「若さ」が重要/転職=マイナスと捉えられる傾向 |

| 中高年〜 | 経験が豊富な人材として活用される/学び直しで第二・第三の人生 | 年齢によって「終わり」が近づく雰囲気/定年という期限あり |

なぜそうなるのか?背景には文化と社会構造の違いが

【海外】

●「人生は何度でもやり直せる」が前提。

●「個の自由」と「選択の自由」が教育の中核。

●「経験」=価値、「年齢」=強み。

【日本】

●「最初の選択で決まる」が暗黙のルール。

●「他と違う」はリスクとされる文化。

●年齢が「制約」や「失敗」と結びつきやすい。

Guardian的視点で見ると

「選択肢が広がる」海外的発想の方が、発達障害や境界知能などの子どもたちにとっても希望があるといえます。

なぜなら、日本のように「最初の一手で人生が決まる」構造では、支援を必要とする子どもたちにとってリカバリーの機会が少なすぎるからです。

キャリア構造の根本的な違い「開放型 vs 閉鎖型」

海外(特に北欧・米国・オーストラリアなど)の特徴

●開放型キャリアパス(Open Career Path)

- ①選択肢が年齢とともに増える。

- ②キャリア形成が「曲線」や「回遊型」。

- ③「学び直し」や「転職」「副業」が社会的に評価される。

エビデンス:OECDのLifelong Learning Report(2023)によると、北欧諸国では40歳以上の学び直し率が平均37%に達しており、生涯学習を通じたキャリア変更が一般化している。

日本の特徴

●閉鎖型キャリアパス(Closed Career Path)

- ①年齢とともに選択肢が減る。

- ②学歴・就職の「一点突破型」の一本道。

- ③転職や再挑戦がリスクと見なされやすい。

エビデンス:厚労省『労働経済白書(2022)』では、35歳を超えると中途採用の間口が一気に狭まり、「若さ」が最も重要視される傾向が強いと指摘。

【2】教育の段階から始まる差異「個の尊重vs画一性」

海外:子どもの「主体性」「個別化支援」がベース

●自分の興味や関心に応じて進路がカスタマイズ可能。

●障害の有無にかかわらず多様な進路設計が可能。

●特別支援教育のノーマライゼーション思想が浸透している。

事例:フィンランドでは「自分プロジェクト」という進路支援が義務化。小学生から「自分らしさ」と将来の可能性を探る探究活動がカリキュラムに含まれている。

日本:画一的な進路レールが圧力的

●学力偏差値を軸にした序列主義。

●高校→大学→大企業というルート以外は回復困難(上位1%理論)。

●発達障害やグレーゾーンの子どもなどには合わない仕組み。

指摘:日本の文部科学省も「一斉指導主義の限界」に言及しているが、制度改正は限定的(GIGAスクール構想でも対応が部分的)。

【3】就職・労働市場における年齢観とキャリア再構築

海外:年齢=経験値=強み

●転職が「キャリアの深化」として評価される。

●年齢を問わず採用のチャンスがある。

●人生100年時代におけるキャリア分岐が前提。

参考:米国LinkedInの調査(2021)では、平均で5回以上の転職がキャリアの前進に寄与しており、履歴が多いほどポジティブに評価される傾向。

日本:年齢=リスク=ネガティブ評価

●新卒一括採用が「若さ」と「従順さ」を前提にしている。

●中高年以降の転職が「敗者復活」と見なされがち。

●特に障害者雇用では「若くて扱いやすい」人材が優遇される傾向。

実情:2020年厚労省調査で、精神・発達障害者の就職後1年以内の離職率は48%超。

「合わない場所に無理に入れる」構造が根本にある。

【4】心理的影響:自己肯定感・希望感の格差

海外:再挑戦が文化に根付き、「自分らしさ」が尊重される

●キャリアは「自分の物語」として語られる。

●「変われる」「まだ間に合う」という希望が社会的に支えられている。

心理学視点:アドラー心理学では「人間はいつでも変われる」と説く。これが欧米社会の「成長主義」に通じる思想背景になっている。

日本:失敗やドロップアウトが烙印化されやすい

●「レールを外れたら終わり」という感覚が若年期から植え付けられる。

●キャリア再構築の機会が少なく、精神的に追い詰められやすい。

研究:ベネッセ教育総合研究所「中高生の将来展望調査(2019)」では、自己肯定感が低い生徒ほど「自分に向いた職業がない」と回答する傾向が顕著。

✅「振り切り」こそが、選択肢を「増やす力」ともなる

日本の構造では、「普通になる」事で選択肢が減っていく。それならば、「その子のままで振り切る」事で、選択肢を広げていく。

それこそが、「海外型キャリアモデル」に近づく「本質的な在り方」であり、日本社会への未来的提案になるとも考えられます。