■本当は?:頑張れないのではなく、「別のかたち」で頑張ってる

【1】そもそも「頑張る」とは?

●多くの人が思う「頑張る」は、集中して我慢して、長時間努力し続けるというような、定型的な行動様式を指している事が多いものです。

●しかし、発達障害や境界知能の子は、その「頑張り方」が合わない・うまく出来ない事があるだけで、「本人なりの頑張り」は確実に存在しています。

■【背景にあるもの】

1. 脳の特性

ADHDやASD、LDなどの子どもは、実行機能(記憶・注意の切り替え・自己制御など)に困難がある事が多く、「やらなきゃいけない」とわかっていても「身体や思考が動かない」事が本当にあります。

2. 過去の失敗体験

境界知能や発達障害の子どもは、小さいころから「できないこと」を繰り返し経験し、「どうせやってもムダ」「自分はダメ」と学習性無力感を抱いていることが多いです。

3. 周囲との比較・評価

同じ年齢の子と比べられ、「頑張りが足りない」「怠けてる」と言われ続けると、「頑張ること=また傷つくこと」と捉えるようになり、意欲が削がれてしまうこともあります。

■【支援者が理解すべき視点】

◎「頑張っていない」のではなく、「頑張れない時もある」という理解

●「やる気の問題」ではなく、「脳や心のエネルギーの問題」として捉えることが大切です。

◎「頑張れる形」を一緒に探す

●集中が続かないなら、こまめに休憩を入れる

●記憶が苦手なら、視覚化・音声化する

●動き出せないなら、誰かと一緒に始める

これは、まさに「工夫すれば、頑張れる」という証です。

■【アプローチ】

「HEARTモデル」や「HOPEモデル」では、

●その子に合った頑張り方を設計(A:Adaptive)し、頑張った事を可視化し(T1:成長記録)、物語化(T2:言語化)する事で、子ども自身が「自分でも出来るかも」と思えるように支援していく。

■まとめ:

「頑張れない」のではなく、頑張る方法や形が違うだけ。

その「違い」を理解し、支えてくれる人がいれば、発達障害や境界知能の子どもたちも、確実に力を発揮します。

また、児童生徒の「頑張れるかどうか」には、本人の特性だけでなく、周囲環境の「空気」や「文化」、つまり「場の力」が非常に大きく影響します。

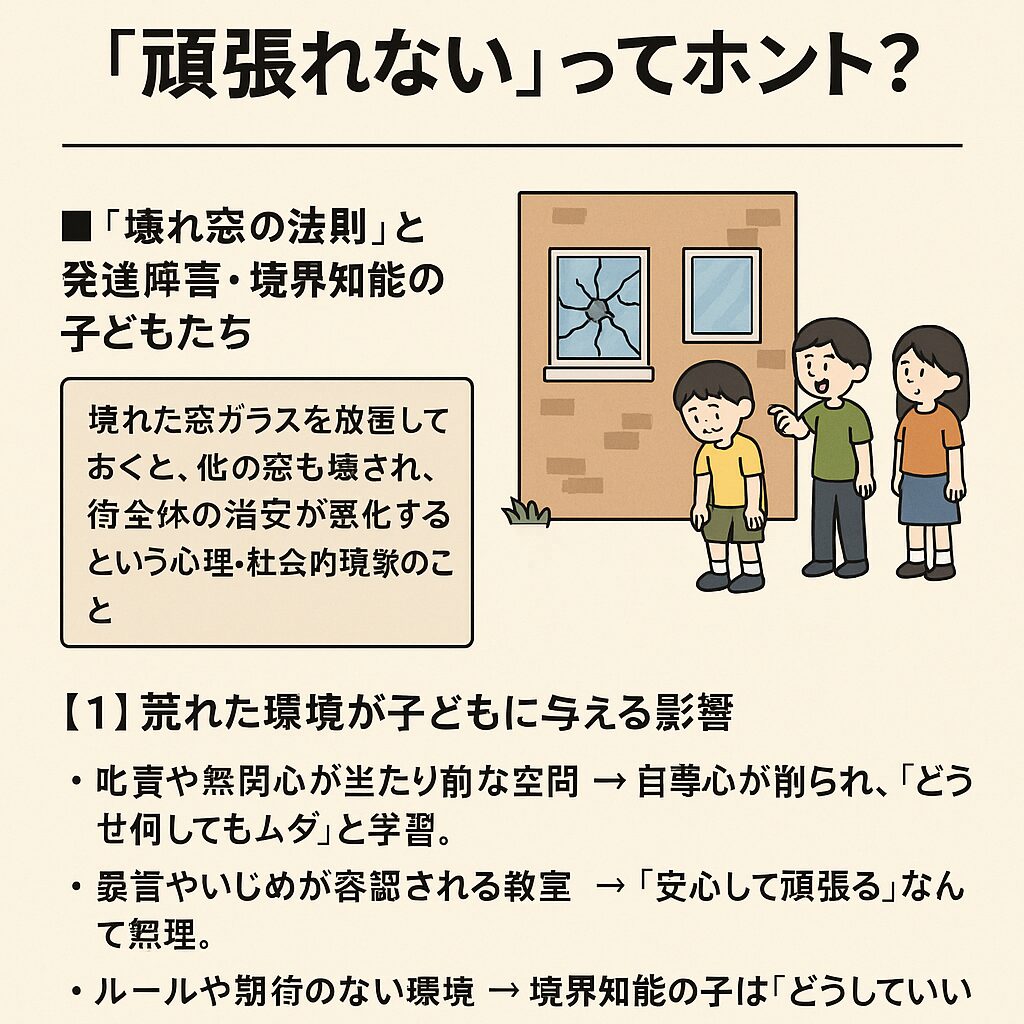

■「壊れ窓の法則」と発達障害・境界知能の子どもたち

「壊れ窓の法則」とは、壊れた窓ガラスを放置しておくと、他の窓も壊され、街全体の治安が悪化するという心理・社会的現象のことです。

これを教育や支援の現場に置き換えると──

【1】荒れた環境が与える影響

●叱責や無関心が当たり前な空間 → 自尊心が削られ、「どうせ何してもムダ」と学習。

●暴言やいじめが容認される教室 → 「安心して頑張る」なんて無理。

●ルールや期待のない環境 → 境界知能の子は「どうしていいかわからない」状態に。

■頑張れる子は、頑張れる空間にいる

発達障害や境界知能の子にとって、「環境」は学習や行動の“インストラクター”そのものです。

例)

●整った空間 → 落ち着きやすい

●肯定的な声かけが多い → 挑戦しやすい

●「頑張った過程」を評価してくれる → 継続しやすい

これらは、まるで「心の窓をきれいに保つ」ような環境整備です。

■環境が心を導く

Guardianでは、「環境」=もう1人の支援者と捉えています。

●空間がポジティブに整備してある

●小さな成功体験を記録する掲示がある

●誰かが失敗しても、みんなでフォローする文化

こうした「仕掛けられた空間」が、「あ、ここでは頑張っていいんだ」と、子どもに感じさせてくれます。

■まとめ:

発達障害や境界知能の子どもが「頑張れるかどうか」は、その子がどんな「場所」にいて、どんな「空気感」の中にいるかに、大きく左右されます。

頑張れない子を責めるよりも、頑張れる環境を整えること。

それが、支援者・教育者・保護者にできる最も効果的なアプローチの一つです。

Tweet