登校渋り仮説

小学生期からあった「登校渋り」が、時間の経過や成長と共に減弱していく「本質的な理由」は、制度的に自由が「増える」からではなく、児童生徒が自らの内面に「自由を知っていく」からであると言われます。

これは、単なる「登校可能化」の問題ではなく、「生きる選択権を取り戻す物語」であり、就労・社会参加にまで繋がる「人生全体の自己決定」への胎動であるとも言えます。

仮説構造:統合モデル

児童期〜思春期の「登校渋り」

●初期では、「学校が合わない」「不安」「意味がない」と感じる→ この段階では、自由はまだ「与えられるもの」として捉えられている(=依存的)。

自由を「知る」きっかけ:

●年齢と共に、感情・認知・前頭前野が発達(メタ認知・自己制御力の向上)。

●「行く/行かない」を「選べる」と感じる→ ここに「解放感」が生まれ、行動変容の萌芽が現れる。

解放感の心理学的意味

●解放感とは、「束縛されていた状態から、自分の選択が可能になった」と感じる時に生まれるポジティブな感情。

●特に発達障害・境界知能の児童生徒は、「選択肢のなさ」「制限される事」に強いストレスを感じやすい。

●「選んでいい」と知った時、精神的な解放と回復(レジリエンス)は始まる。

「自由を知る」心の成長プロセス

これは、ただの「登校渋り改善プロセス」ではなく、「自分の人生の主導権を取り戻す旅」です。

7段階モデル:心理的変化

◆第1段階:拒絶と混乱(登校渋りの初期)

キーワード:不安、拒否、混乱、苦痛

✅ 心理状態:

●学校に行くのが「怖い・つらい・意味がない」。

●自分でも理由がわからない → 無力感。

●✅ 家族との関係:

●心配される一方で、プレッシャーや説得が重荷に。

●✅ 内面の芽:

●「行きたくない」という感情は、初めての「自己選択の声」。

◆第2段階:解放と罪悪感(行かない選択の容認)

キーワード:ほっとする/でも申し訳ない

✅ 心理状態:

●学校に行かなくていい事で一時的に「解放感」を得る。

●しかし「家族に迷惑かけてる」「自分だけズルい」など後ろめたさが芽生える。

✅ 家族との関係:

●支える家族の「心配」と「我慢」が伝わり、自責感が生まれる。

✅ 危機と希望:

●自由を知った直後は、罪悪感がその自由を曇らせる。

◆第3段階:内省と孤立(アイデンティティの揺れ)

キーワード:私は何者? どうしてこうなった?

✅ 心理状態:

●時間が経つにつれ、「自分はこのままでいいのか?」と内省が始まる。

●他者と比べて劣等感、取り残され感、無価値感が強まる。

✅ 家族との関係:

●感謝と罪悪感が入り混じる → 会話が減る。

✅ 内面の動き:

●「このままじゃいけない」という気づき=変化の種。

◆第4段階:気づきと意志の芽生え(自由の認知)

キーワード:選んでもいい/選びたい

✅ 心理状態:

●「行く・行かない」は選択できる事だったと気づく。

●小さな「やってみようかな」が生まれる。

✅ 家族との関係:

●プレッシャーが薄れ、「信じてくれてる」安心感が支えになる。

✅ 自己肯定感:

●小さな行動が「やってよかった」という手応え=自己効力感に変わる。

◆第5段階:選び取る練習(自由の実践)

キーワード:自分で決める/うまくいかないこともある

✅ 心理状態:

●週1回の外出(登校等)、オンライン学習など、小さな選択と挑戦が始まる。

●失敗や挫折を通して、「選び直す」経験をする。

✅ 家族との関係:

●共に喜ぶ・共に悩む関係性が育ち、対等さが生まれ始める。

✅ 自己肯定感:

●自分で決めた事は、結果に関わらず肯定的に受け止められるようになってくる。

◆第6段階:意味の再構築(自由と自己の統合)

キーワード:自分の物語/目的を持った行動

✅ 心理状態:

●外出(登校等)=「やらされる事」から「やってみたい事」へ。

●行く・行かないの選択が「自己の人生設計の一部」になる。

✅ 家族との関係:

●感謝・信頼・協働の関係へ進化。

✅ 自己肯定感:

●「この生き方でもいいんだ」と自己容認力が深まる。

※ここまでで最も大切な事は、「多種多様な選択肢」を提供(共に想像し創造)し続ける事!

◆第7段階:就労・社会参加への若年成人期接続(自由の社会的発揮)

キーワード:選んだ未来/挑戦の持続

✅ 心理状態:

●働く・学ぶ・関わる事が「義務」ではなく「自分の選択」として実感される。

●不安や失敗も「また選び直せばいい」と思える柔軟さが備わる。

✅ 家族との関係:

●支援的・対話的パートナーとしての信頼関係。

✅ 社会的力:

●自分らしい働き方・生き方を模索・実践できる「自由の自立化」。

支援者にとっての7つの意義

| フェーズ | 支援者の姿勢 | キーとなる支援 |

|---|---|---|

| ①拒絶 | 受容と観察 | 無理に動かさない、安心安全の確保 |

| ②解放 | 共感と沈黙 | いてくれれば良い、安心感 |

| ③内省 | 認知の言語化 | 感情や悩みの整理のサポート |

| ④気づき | 小さな挑戦の承認 | 1歩の価値を一緒に喜ぶ |

| ⑤練習 | 自己決定の見守り | 失敗のリフレクション支援 |

| ⑥統合 | 意味づけの支援 | 物語を共に言葉にする(具現化) |

| ⑦発揮 | 社会参加の後押し | 「選び直し」を許す文化(空気感)づくり |

登校渋りは「自由を知る旅」の始まり?

この説が示す真の意味

登校渋りは、単なる「学校に行けない・行かない」と云う問題ではありません。

それは、児童生徒が社会と云う枠の中で、「自分はどう生きるのか」という問いを、初めて深く感じ取る瞬間でもあります。

この問いに向き合う中で、彼らは「強制」から「選択」へ、「逃避」から「意志」へ、そして「生存」から「自己実現」へと進んでいきます。

このプロセス全体を、私たちは「自由を知る旅(自分史再構築の始まり)」と捉えます。

物語構造:7つのステージ×心理×支援×成長

| ステージ | 心の動き | 感情/葛藤 | 必要な支援 | 成長の鍵 |

|---|---|---|---|---|

| ①拒絶のとき | 混乱・疲弊 | 恐怖・不安 | 無条件の受容・観察 | 「感情」に気づける力 |

| ②解放のとき | ほっとする | でも申し訳ない | 安心基地・肯定的沈黙 | 「選ばせてもらった」経験 |

| ③内省のとき | 私は何者? | 自己否定・孤独感 | 自己表現支援・対話 | 「問い」を持つ力 |

| ④気づきのとき | 小さな意志 | 恐れと希望の混在 | 小さな成功体験・共感 | 「自由」を感じ取る力 |

| ⑤選択のとき | 行動の主体化 | うまくいかない不安 | 選び直しの許容・リフレクション | 「選んでもいい」安心感 |

| ⑥再統合のとき | 自分の意味づけ | 自己肯定の再獲得 | ストーリー化・未来設計 | 「生きる物語」の自覚 |

| ⑦社会との接続 | 自分の道を歩く | 希望と不安の共存 | 社会参加(登校・就労等)の支援 | 「生きる力」としての自由の体現 |

心理学・神経科学的裏付け

| 理論/研究 | 本説との関係 |

|---|---|

| 自己決定理論(Deci & Ryan) | 自律性=行動の意味を自分で選べると感じたとき、やる気と満足が高まる |

| ピアジェの形式的操作期 | 思春期から抽象思考が発達し、自己や未来について内省可能になる |

| メタ認知・前頭前野の成熟 | 自分の感情・行動を俯瞰して選択し直す力が育つ |

| 愛着理論 | 安全基地(家族・支援者)があることで、探索=挑戦が可能になる |

| レジリエンス研究 | 自分で選び直せた経験が、ストレス耐性や再起の力につながる |

支援モデルとの完全統合

| モデル | 対応フェーズ | 自由を支える支援の実装 |

|---|---|---|

| HEARTメソッド | 全ステージ | 自己表現、感情共有、関係性、安全な変化の物語 |

| IDMモデル | ④〜⑦ | 自分を知り、未来を設計し、社会で表現するプロセス |

| HOPEモデル | ⑤〜⑦ | 進路や就労の小さな選択と、成功体験による自信育成 |

| RISEモデル | ②〜④ | 自分の傷つき・感情に気づき、受け止めて動き出す力 |

| REZモデル | 全ステージ | つらさと共存しながら、安心を回復し、力に変える |

| FAM・BONDSモデル | 家族支援として全体に浸透 | 家族等と一緒に「選び直し」の意味を考える対話支援 |

学校卒業後の「就労・社会参加」と接続する理由

「登校渋り」は「社会的脱落」ではなく、「生き方の探求の入口」です。

このプロセスで「自由」を知り、自分の意思で「選び直す力」を獲得した児童生徒らは、

●働く真の意味を考える。

●合わない職場(環境や空気感)を選び直せる。

●自分らしい生き方を模索し続けられる。

これは、単に「就職できた(ファーストテイク)」ではなく、「社会で自分を生きる事が出来る」という次元の物語です。

次に、「我慢を強いられ続ける」「強制され続ける」という状態が、児童生徒らの心身、成長、社会的適応、そして「最終的な費用対効果(コスト・ベネフィット)」にどのような影響をもたらすのか——

ここでは、心理学・神経科学・社会経済学的な観点から、リスクと費用対効果の視点を統合して考察していきます。

1.我慢・強制による心理的リスク

◆短期的影響

| 内容 | 主なリスク |

|---|---|

| 感情抑圧 | 怒り・悲しみ・不安を表出できず、情緒不安定に |

| 自己否定 | 「ダメな自分」「頑張れない自分」という否定的自己認知の固定化 |

| 外在化 | 抑えきれない感情が攻撃性・逸脱行動として現れる(非行、自傷等) |

◆長期的影響

| 内容 | 主なリスク |

|---|---|

| 愛着障害 | 他者との信頼形成が困難に → 孤立・人間関係トラブル |

| 発達性トラウマ | 「日常的な不自由」が神経系に影響 → PTSD類似症状、過敏性、回避 |

| レジリエンスの低下 | 「どうせ無理」「自分では何も変えられない」→ 社会的撤退・就労困難 |

2.脳と神経への影響

◆長期ストレスと脳機能

●慢性的なストレスは、扁桃体の過活動/前頭前野の抑制/海馬の萎縮を招く→ 結果として、感情制御力・判断力・記憶力が低下。

◆可塑性の損失

●脳の可塑性は、「安全で自由な環境」で最大限に引き出される→ 強制下で「本質的な学びの定着」そのものが損なわれる。

3.社会的コスト=最終的な費用対効果の観点

◆我慢強制ベース教育・支援の「見えにくいコスト」

| 項目 | コスト(費用) | ベネフィット(利益) |

|---|---|---|

| 教育への適応 | 出席数は増えるが、内発的動機や学力が低下 | 表面的な「適応」 |

| 心理的支援費 | 将来的に精神医療・相談支援・生活保護などの社会的支援費が増加 | 一時的に支援回避が可能 |

| 就労継続 | 意欲と安定性に欠け、離職率が高まる | 雇用数だけは確保される |

| 社会参加 | 孤立・引きこもり・ニート化などによる社会的損失 | 行動管理による短期成果 |

→ 総合的に見ると、「我慢の教育」は、「高コスト・低リターン」な構造になりやすい。

【4. 対照としての“自由を知る支援”の費用対効果】

| 比較軸 | 強制・我慢ベース | 自由・選択ベース |

|---|---|---|

| 初期支援コスト | 一見少ない(行動管理が中心) | 対話・伴走型のため時間と手間がかかる |

| 感情的コスト | 子ども・家族の苦悩が蓄積 | 安心と信頼関係の中で回復が進む |

| 中長期成果 | 精神不安・社会的孤立・二次障害の発生率増加 | 自立/就労/社会参加の可能性と回復力の向上 |

| 社会的リターン | 負担の増加(医療・福祉費用) | 投資回収型(就労・納税・共生) |

✅最終的に、自由を知った子は「自分の人生を動かす存在」になれる。→ これは、「支援コスト」を回収し、「社会的価値」として還元される。

再定義

❌【強制と我慢の支援】

●「今の制度に合わせる」教育。

●一時的な従順さを得ても、心を失わせる。

●コストは静かに膨らみ、回復には時間とお金がかかる。

✅【自由と選択の支援】

●「この子がどう生きるか」に合わせる支援。

●意志ある行動が育まれ、社会で「自分として」生きられる。

●将来の医療・福祉コストの削減と、納税・貢献という形で社会的還元が可能。

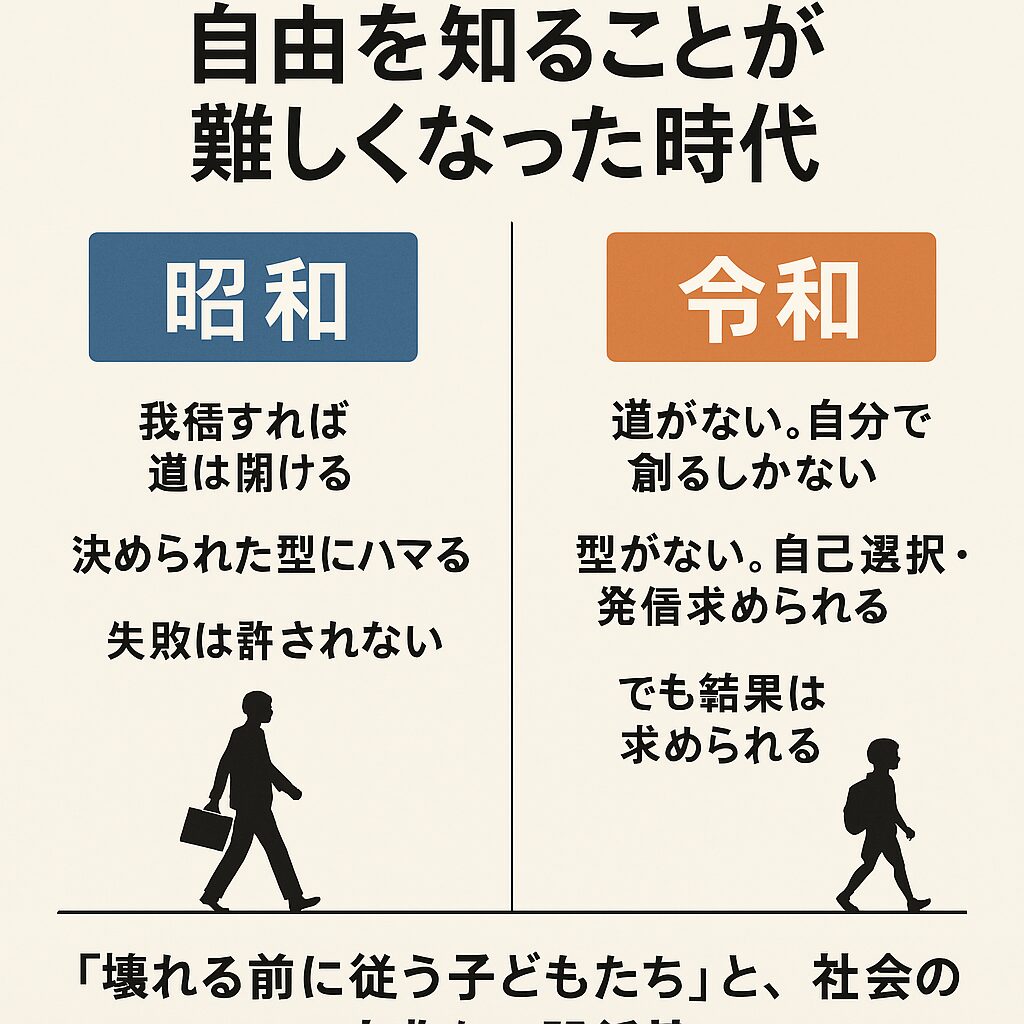

「自由を知る事」が難しくなった時代

~「壊れる前に従う子どもたち」と「社会の変化」との関係性~

1.昭和と令和の社会構造と価値観の対比

| 項目 | 昭和(高度経済成長〜終身雇用) | 現代(令和) |

|---|---|---|

| 社会構造 | 同調・集団主義、縦社会、終身雇用が前提 | 多様化・流動化、個人主義、成果主義/不安定雇用 |

| 教育観 | 画一的・一律指導、努力と根性、美徳とされた「我慢」 | 個別最適化・自由と選択の尊重、だが本質的な構造はあまり変わらず |

| 学校の役割 | 社会への「前段階」としての訓練場 | 社会構造の不安定化により「出口」が曖昧に |

| 働き方 | 働けば報われた、見返りが明確 | 働いても報われない不確実性と競争社会 |

| 家族関係 | 家父長制・上下関係が明確 | フラット化、しかし責任と不安は親へ集中 |

2.不登校・精神疾患増加の社会的因果

現代の背景と連動する主な因果関係

| 現象 | 背景 | 子どもに及ぼす影響 |

|---|---|---|

| 学校が「閉鎖的で一律なまま」 | 多様化した価値観・特性に対応できていない | 適応できない子が「落ちこぼれる」のではなく「抜け落ちる」 |

| SNS・情報過多社会 | 常時比較・評価される世界 | 承認欲求の疲弊、自己肯定感の低下 |

| 家庭の余裕喪失 | 働き方が不安定化、核家族化、孤立化 | 家庭自身が不安定 → 安定基地を形成できない |

| 成功モデルの消失 | 昭和型の「頑張れば報われる」神話の崩壊 | 生きる目的・指針の喪失。「なぜ頑張るの?」 |

| 自己責任論の蔓延 | 社会や構造の問題が個人の責任に転化 | 「できないのは自分のせい」→ 自己否定と孤立化 |

3.「昭和の忍耐」と「令和の自由」の間で生じる社会的断絶

▶️昭和的教育の残存×現代的社会の過酷さ

→ 子どもたちは「我慢」を教えられながら、「自由を生き抜く力」を求められている

| 昭和的教育 | 令和的社会 |

|---|---|

| 我慢すれば道は開ける | 道がない。自分で創るしかない |

| 決められた型にハマる | 型がない。自己選択・発信が求められる |

| 失敗は許されない | でも結果は「求められる矛盾」 |

✅結果として:

●強制に耐える子どもほど 壊れやすい。

●自由を求める子どもほど 不適応とされやすい。

4.統計と現象の裏付け

●不登校児童生徒数:30万人超(過去最多を更新)。

●児童精神科の外来患者数:ここ10年で倍増。

●小中高生のウツ・適応障害:右肩上がり(厚労省調査、2022)。

※これらの増加は、「子どもが弱くなった」のではなく、むしろ「社会と教育が更新されないまま、多様な現実に晒されている」から。

5.本質的問題:自由の「使い方」が教えられていない

●昭和では、「自由はなかったが、我慢が意味を持っていた」。

●現代は、「自由があるように見えて、責任と不安ばかりが増えている」。

➡️ 子どもたちは、「どう選ぶのか」も、「選んだ後どうするか」も、誰からも学べていない。

立場と提案

必要なのは、「もう一度昭和に戻る事」でも「何でも自由にさせる事」でもありません。

それは、「自由に生きて良い」と知った子どもが、「それでも誰かと共に歩いていける力」を育てる事にあります。

そして、「我慢」による抑圧ではなく、「誰かと共に」を得た「選び直し」の積み重ねによってしか育たない、発展的な成長戦略でもあります。

今、必要な教育観・支援観

| 昭和型 | 現代に必要な価値 |

|---|---|

| 従わせる教育 | 選ばせる教育 |

| 評価による管理 | 意味づけによる納得 |

| 我慢を美徳とする | 共感と対話をベースにした自律の育成 |

| 社会に合う子を育てる | 子どもに合う社会との繋がりを探す |

結論:壊れる前に自由を「知る(学ぶ)」機会を

今の子どもたちは、「我慢が足りない」のではない。

「我慢しても意味がない」と気づけるほど、世界が見えてしまっている。

だからこそ必要なのは、「壊れる前に自由を知る(学ぶ)」事。

そして、「それを一緒に扱える大人や仲間」がいる事。

Tweet