神経発達の順序:「動」が先、「静」は後

■興奮系が先に発達する

子どもの脳は、まず「生存に必要な機能」から発達していきます。

これは脳幹 → 大脳辺縁系 → 前頭前野という順で発達していくという、いわゆる「脳の発達階層モデル」で説明されます。

●脳幹や辺縁系は、「感情」や「衝動性」「本能的な反応(逃げる・怒るなど)」に関与し、交感神経系とも深くつながっています。

●これに対し、前頭前野(特に前部帯状皮質や背外側前頭前野)は、「抑制」や「感情のコントロール」に関与しますが、この領域の成熟は前思春期以降にかけて徐々に進むため、小児など低学年期にはまだ未熟です。

エビデンス

●Casey BJ, Tottenham N et al. (2005) によると、報酬感受性(興奮)を司るシステムは小児期に早期発達するが、抑制制御を担う前頭葉ネットワークは青年期まで発達が続く。

●ADHD児や癇癪持ちの子は、この「前頭前野ネットワークの機能的接続」が弱いという研究報告(Shaw et al., 2007)もあります。

「動と静」という発達の対比

■ 「動」=探索・本能・感情・反射

●乳児や幼児期は、動き回る事で世界を知る時期です。

●この時期の神経活動は、「好奇心」「本能的な反応」「外的刺激への即応」が中心。

●興奮系(交感神経やドーパミン系)が活発であり、動きやすく、落ち着きがない傾向は発達の段階として自然なもの。

■ 「静」=内省・抑制・社会的適応

●「静」の能力、つまり「我慢する」「落ち着く」「自分を客観視する」などのスキルは、内側前頭前野や帯状皮質、島皮質などが関与。

●これは「メタ認知」や「感情抑制」の神経機能で、10歳以降〜思春期にかけて成熟してくる領域。

●ADHDなどの子は、この「静」を司る回路の発達が遅れたり、働きが弱い事が多い。

ADHDや癇癪における、脳の特徴と支援の視点

■ 脳機能の特徴

●前頭前野の活動低下。

●線条体や扁桃体の過活動(感情の爆発)。

●デフォルトモードネットワークの切り替え困難(注意の切り替えや持続の困難)。

■ 支援の基本方針(HEARTにも繋がる)

●「静かにさせる」よりも、「動きを通じて発達を促す」→ まず興奮神経系を健全に吐き出させる環境が重要。

●そのうえで徐々に、「抑制の体験」「成功体験」「感情のラベリング」などを通じて、静の神経ネットワークを育てる。

なぜ「興奮→抑制」の順なのか?

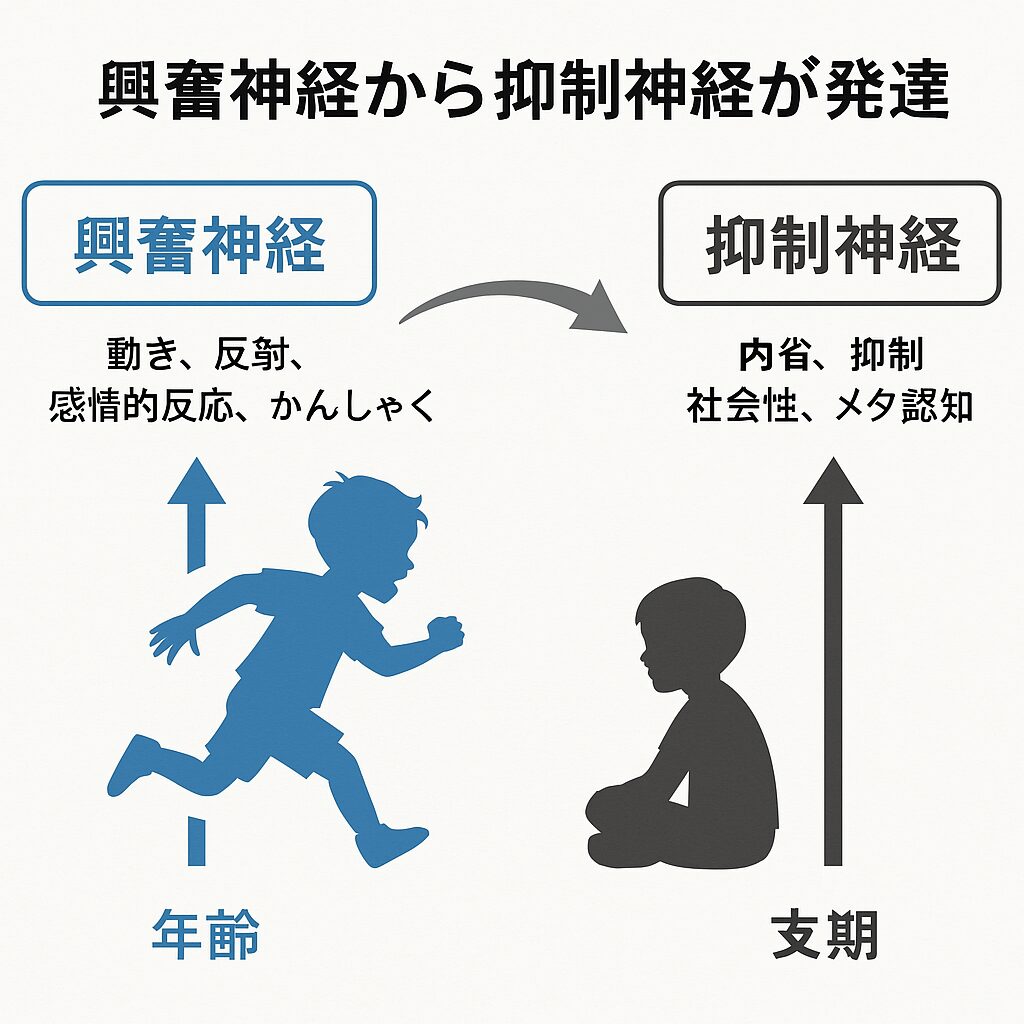

| 発達段階 | 主な神経活動 | キーワード |

|---|---|---|

| ⓪乳幼児期 | 興奮神経(交感神経)優位 | 動き、反射、感情的反応、癇癪 |

| ①学童期前半 | 徐々に抑制系も発達 | 二次感情、簡単な自己抑制 |

| ②学童期後半〜思春期 | 抑制神経(前頭前野)成熟 | 計画、内省、社会性、メタ認知 |

「動と静」の調和支援とは?

GuardianのHEARTメソッドとも通じますが、子どもたちには以下のような段階支援が効果的です:

●動→動:まずは安心して動ける場の提供(感情の放出、安全基地)。

●動→静:遊びや活動の中に「間」や「落ち着き」を取り入れる。

●静→静:感情理解・自己抑制の練習へ(EステップやRステップ)。

●静→動:意味のある行動へつなげる(Transformational支援)。

低学年(興奮優位)における支援の基本方針:「動」を尊重し整える

✅ 特徴

●興奮神経系(交感神経・辺縁系)が活発。感情の爆発や衝動が起きやすい。我慢や待つ事がまだ難しい。動いて学ぶスタイルが自然。

環境づくりのポイント

●動きを許容する空間(立ってもいい、歩いてもいい、跳ねられるマットなど)。

●感情の発散を受け止める構造(ブロック、ビーズ、砂場、粘土、センサリーツールなど)。

●視覚的・触覚的支援(カラフルで触れる、形がある安心)。

●明確で一貫したルールと予測可能性(構造化とTEACCH的配慮)。

支援のスタイル

●注意を引くよりも、興味で巻き込む。

●「やっていい動き」を用意してあげる(ex. ストレッチゾーン、静かに揺れられる椅子)。

●「感情ラベリングや共感の声かけ(E1~E2)」をたっぷりと。

高学年(抑制神経の発達段階)における支援の基本方針:「静」を育み使えるようにする

✅ 特徴

●前頭前野の働きが少しずつ高まる。自他の違いや社会的期待を意識し始める。感情を「内に溜める」方向に向かう場合も(表出しにくくなる)。「心の支援」がより重要に。

環境づくりのポイント

●静かに過ごせる空間の確保(照明、音、匂いも含めた感覚の配慮)。

●自分で調整できる環境(選択肢・逃げ場・個室的ゾーン)。

●メタ認知的支援(視点の切り替え練習、リフレクションワーク)。

支援のスタイル

●「なぜそう感じたか」「どうすれば落ち着けたか」を一緒に振り返る支援(A3・T2)。

●「関係性をつくる活動(R2)」で信頼形成。

●将来や希望に触れながら、「物語の自己理解(T3)」に結びつけていく支援。

「動と静」は「対立」ではなく「繋がる」

| 年齢層 | 中心となる神経系 | 支援の柱 | 環境設計の例 |

|---|---|---|---|

| ①低学年(1~3年生) | 興奮・動き(交感神経) | 発散と安全の両立(E・H) | 動ける、遊べる、感覚的、予測できる |

| ②高学年(4~6年生) | 抑制・内省(前頭前野) | 抑制と自己理解(T・R・A) | 静か、選べる、対話できる、自分に戻れる |