発達障害や境界知能の児童生徒が対人トラブルを起こしやすい背景には、「右脳的な機能=感情・直感・非言語的な情報の処理」が関係している場合が多くあります。

ただし、それだけが原因ではなく、最終的には「右脳・左脳のバランスや連携の不全」、あるいは「発達特性に基づく認知や感情処理のスタイルの違い」が複合的に影響しています。

右脳思考が関係する要素

| 機能 | 右脳的側面 | トラブルにつながる可能性 |

|---|---|---|

| 非言語コミュニケーション | 表情・声のトーン・しぐさの理解 | 相手の感情を読み取れず、誤解されやすい |

| 直感的な空気読み | 状況を場の雰囲気で感じ取る力 | その場に適した振る舞いが難しい |

| 共感性 | 相手の気持ちに自然と寄り添う力 | 自分本位と見られる行動をしてしまう |

| 感情の統合と表現 | 感じたことをうまく表現する力 | 感情が爆発的、または閉じこもる傾向に |

右脳=感情、左脳=論理は、少し単純すぎる?

実は、脳の機能は左右で完全に分かれているわけではなく、「連携」の質が非常に重要です。

発達障害や境界知能の児童生徒の中には、

●視覚や音に敏感(右脳系は過敏)なのに、空気は読めない(右脳系の統合が弱い)。

●論理的に説明はできるのに、感情が整理できずパニックになる(左脳強め・右脳不安定)。

といった、アンバランスさを持っている事が多いものです。

右脳思考が「うまくできない」と?

右脳的な働きとは、ざっくり言うと「直感・感覚・全体像・感情・非言語的な理解」など。

この部分の発達や連携が弱いと、次のような現象が起こりやすくなります。

1.空気が読めない(=非言語の文脈理解が弱い)

●例:みんなが静かにしている場面で大声を出してしまう。

●例:相手が怒っているのに気づかず、さらに追い討ちをかけてしまう。

【結果】周囲と「ズレた言動」を取りやすくなりトラブルに。

2.相手の気持ちが想像できない(共感の困難)

●右脳は、「他者の表情や雰囲気から、感情を“感じる”」領域でもある。

●それが働かないと、「相手の気持ちに寄り添う」事が苦手になる。

【結果】自分勝手と思われ、イジメや孤立に繋がる場合も。

3.感情の整理ができない(右脳→左脳への連携エラー)

●感情が生まれても、それを言葉にできない(=未統合)。

●頭ではなく体で反応する(例:暴れる、黙りこむ、フリーズ、過呼吸など)。

【結果】「なぜそうなったのかわからない」と自分でも混乱する。

4.言葉で説明されてもピンとこない(感覚的理解の弱さ)

●理屈や言語だけでは理解できず、「体験・視覚効果・例え・感情」で伝える必要あり。

【結果】「教えても響かない」という支援の難しさが発生。

つまり…

右脳的な働きが弱いという事は、「人間らしく他者と関わる力」が弱くなるという事です。

ただし大事なのは、これは「欠如」ではなく、「まだ発達の途中」「別の方法で補えば伸びる」という視点です。

強化の鍵は、「感情体験」を丁寧に取り戻すこと。

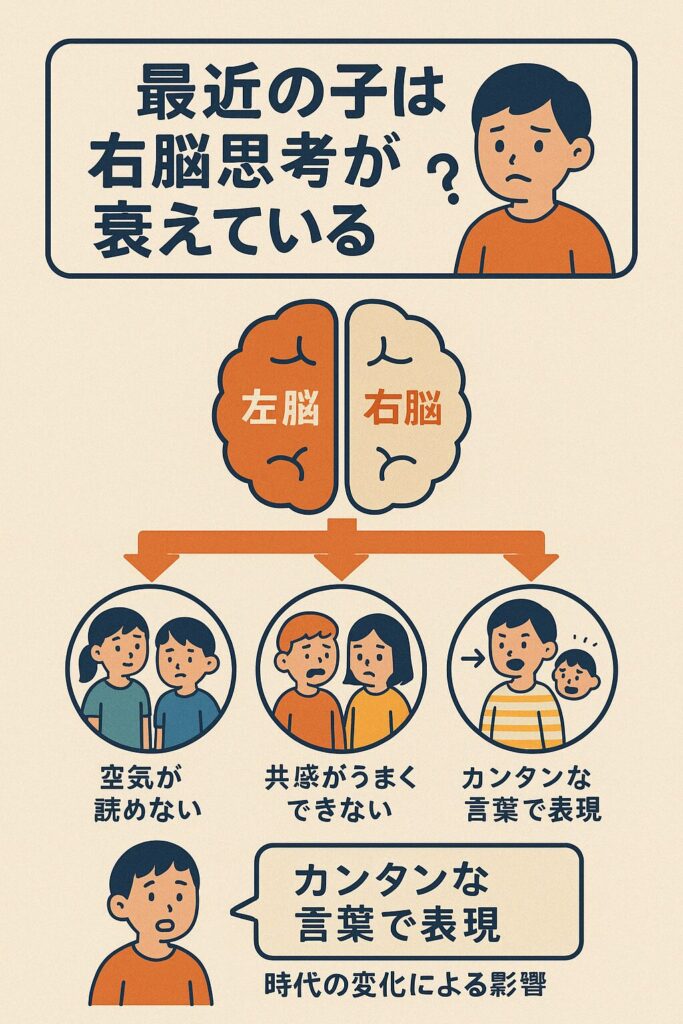

最近の子どもたちの「脳」の傾向

実は、ここ10〜20年ほどの間で、右脳的な感覚・情緒の発達が弱まりやすくなっているという指摘が増えています。

背景にある時代の変化

| 時代の変化 | 子どもへの影響 |

|---|---|

| デジタル社会(スマホ・タブレット) | 「見る・聴く」刺激は増えたが、「感じる・繋がる」体験が減少 |

| コロナ禍によるコミュニケーションの制限 | 表情・空気感・距離感など、非言語的な対人スキルの未発達 |

| 少子化と「1人遊び」の増加 | ごっこ遊び・ケンカ・なぐさめ合いなどの「右脳的社会性」の不足 |

| 保護者の多忙・孤立 | 共感的なやり取りが日常で少なくなり、感情ラベリングの機会が減少 |

最近の子どもたちに見られる「右脳不全」的な特徴例

| 特徴 | 見られる行動例 |

|---|---|

| 空気が読めない | 場にそぐわない発言・行動 |

| 共感がうまくできない | お友達の悲しみに無関心、からかってしまう |

| 感情の統合(繋がり)ができない | 「さっきは笑ってたのに急に怒る」など情緒がブレやすい |

| 表現が単調・言葉に頼りがち | 「ヤバい」「ムリ」「うざい」など一言で済ませてしまう |

でもそれは「劣化」ではない

今の子たちは、「違う脳の使い方をしている」だけとも言えます。

●情報処理スピードは速くなっている。

●マルチタスクやビジュアル処理能力は高い。

●ただし、「人と人との関係性」「心のやりとり」は後回しにされがち。

まとめ

今の子どもたちは、「頭で考えるのは得意」だけど、「心で感じて、繋がる」経験が少なくなっている。

だから今こそ、右脳を育てる「物語と体験(感情体験)」が必要なのです。