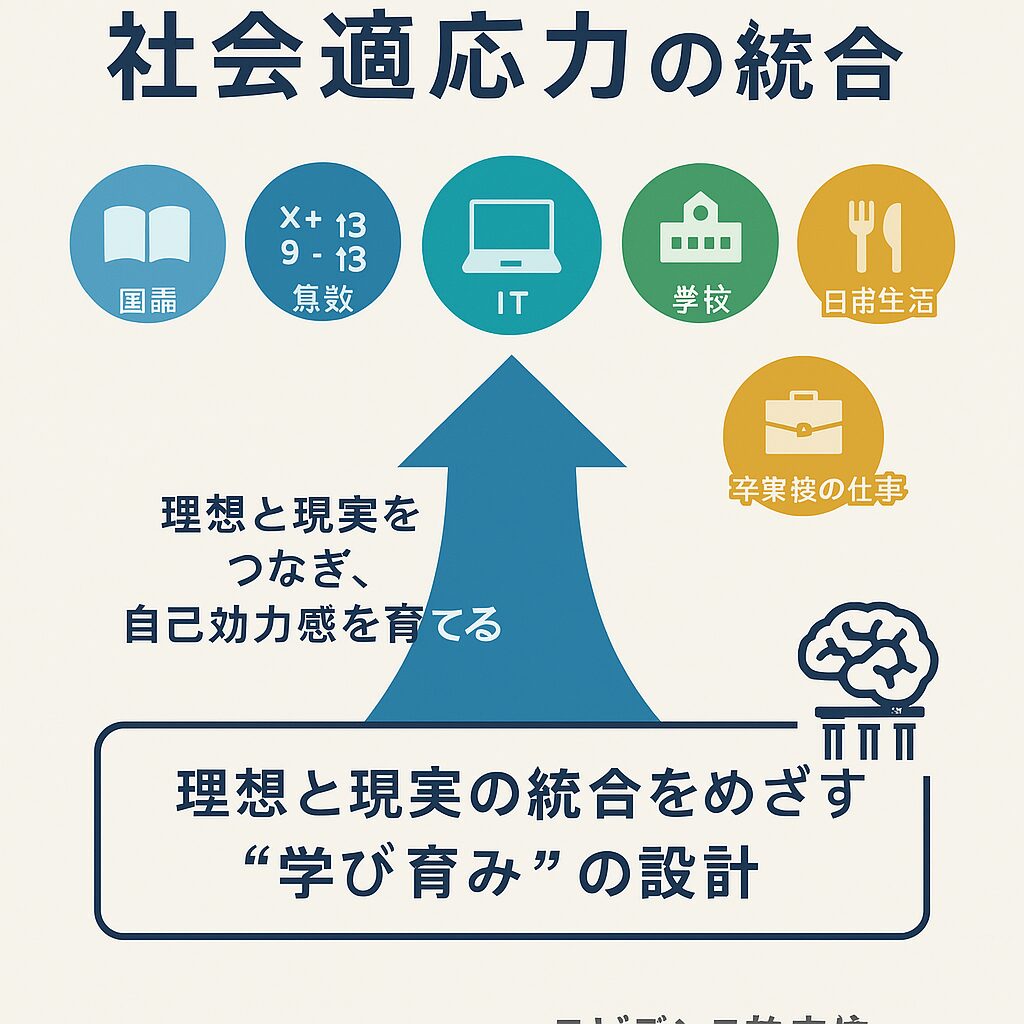

社会適応力トレーニング

~「理想」と「現実」の統合をめざす「学び育みの設計」~

領域別アプローチと社会適応力との紐付け

| 分野 | 習得すべき力 | 社会適応力との関連 | 発展的育みの方略 |

|---|---|---|---|

| 1. 国語(言語理解・表現) | 読解力・作文力・語彙力 | 感情や考えを「伝える」「受け取る」ことの基礎。対話・交渉・説明など対人スキルの核。 | 絵本や会話から感情ラベリング → ロールプレイ・自己紹介スピーチ・物語づくりなどで発展的表現へ |

| 2. 算数(論理的思考・数量感覚) | 比較・順序・見積もり・問題解決 | お金の計算、時間管理、買い物など生活スキルと直結。将来の労働力としての汎用性も高い。 | 実生活で使う「買い物ごっこ」「タイムスケジュール作り」→ キャッシュレス・予算計画へ |

| 3. IT(情報活用・デジタルリテラシー) | 情報検索・入力・SNSリテラシー | 将来の仕事、学習、対人関係(ネット上)すべてに関与。デジタル社会での生存能力。 | マウス練習 → プログラミング思考 → チャットボット対話・動画編集・AI体験など創造的応用へ |

| 4. 学校(集団生活・ルール順守) | 協働・順番・自己管理・時間感覚 | 社会で必要な「待つ」「折り合う」「助け合う」などのルールと関係性の力を育む場。 | 小集団での係活動 → クラスルール作り・模擬自治活動などで関与の深度化 |

| 5. 日常生活(生活スキル・感情調整) | 着替え・食事・移動・金銭管理・感情制御 | 社会生活の基礎。感情コントロール、ストレス対処力、衛生管理なども含まれる。 | 生活習慣支援 → 感情日記・リフレクション → ストレス対処カード・自己肯定感強化へ |

| 6. 卒業後の仕事(職業観・働き方理解) | 役割理解・マナー・報酬理解 | 働く目的、役割、報酬への理解を育み、希望ある未来を描く支援。 | おしごと体験 → 夢マップづくり → 就労模擬・社会起業ごっこなどのプロジェクト型支援へ |

5段階モデル:理想と現実の統合ステップ

| ステージ | 内容 | キーワード |

|---|---|---|

| S1:気づく | 自分の感情・できること・困りごとに気づく | 自覚・観察 |

| S2:つながる | 他者と関わり、役割やルールを理解する | 安心・共感 |

| S3:やってみる | 小さな行動から体験する | 実行・挑戦 |

| S4:振り返る | 行動を見直し、意味づけする | メタ認知・省察 |

| S5:つなげる | 理想と現実をつなぎ、自己効力感を育てる | 意義・自己成長 |

エビデンス的支柱

| 観点 | 学術・理論的根拠 |

|---|---|

| 発達理論 | ヴィゴツキーの最近接発達領域(ZPD)/エリクソンの発達段階論 |

| 認知科学 | ブルーナーの発見学習/ピアジェの認知発達理論 |

| 感情知性(EQ) | ゴールマン(Daniel Goleman)の社会的スキル理論 |

| 実行機能 | ダイアモンド博士らによる発達支援研究(計画力・抑制・柔軟性) |

| ソーシャルスキル | ウォーカーのSST理論/PEERSプログラム |

| 就労支援 | TEACCHモデル/トランジション支援(文科省・厚労省資料) |

| 包括的支援 | UDL(Universal Design for Learning)/SEL(Social Emotional Learning)理論 |

| 実証研究例 | “School-to-Work Transition for Youth with Disabilities”(Wagner et al., 2003) “The Role of Executive Function in Adaptive Behavior”(Kenworthy et al., 2014) |

まとめ:

この「社会適応力(理想間現実統合)モデル」は、単なる「社会性学習」を超えて、日常生活と将来への橋渡しを支援する包括的フレームワークです。

「理想(夢・希望・可能性)」と「現実(スキル・課題・環境)」を繋ぐ事により、自分らしく社会と関わる力=「生きる力」を育みます。