キャリア形成力トレーニング

~自分の「価値」を見出し、「対価(トークン)」の原則を理解する事を学ぶ~

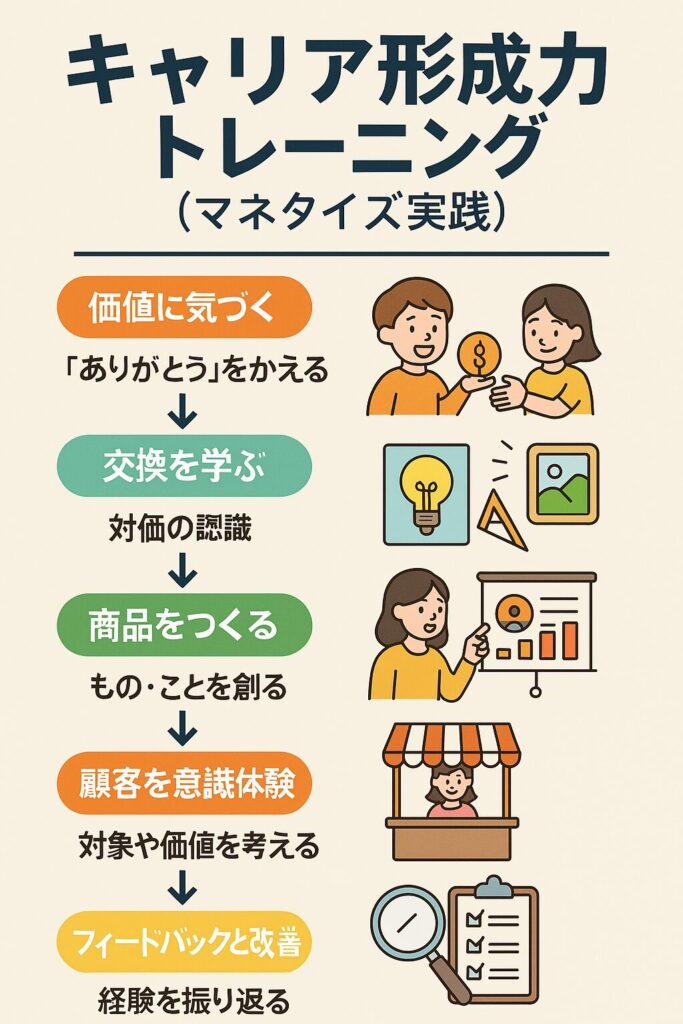

ステップ別発達モデル:マネタイズの実践訓練(例)

| ステップ | 年齢目安 | 目的 | 活動例 | 育まれる力 |

|---|---|---|---|---|

| 1. 価値に気づく | 小学校低学年〜 | 「ありがとう」が交換される感覚を体験 | お手伝いトークン/頑張りポイント/褒賞表彰など | 自己有用感・役割理解 |

| 2. 交換を学ぶ | 小学校中学年〜 | 労働・行動の対価を認識 | 模擬店OJT/“ポイント制JOB/日直係りや各種当番活動など | 報酬理解・交渉力 |

| 3. 商品をつくる | 小学校高学年〜 | 自分のアイデア・得意で「もの・こと」を創る | 手作り商品模擬販売/デジタル絵等販売/動画づくり/企画設計など | 創造力・思考力・IT活用 |

| 4. 顧客を意識する | 中学生〜 | 誰のために・どんな価値かを考える | ターゲット分析/市場調査ワーク/社会課題探求など | 共感力・企画力・プレゼン力 |

| 5. 小さな起業体験 | 中高生 | チームで“稼ぐ”を実感 | 地域社会との共創/ストレングスJOB/サブスク風サービス設計など | チームワーク・責任感・社会性 |

| 6. フィードバックと改善 | 中高生〜卒業後 | 経験を振り返り、PDCAを回す | ふりかえりノート/顧客インタビュー/改善アイデアの共有 | 自己省察・持続可能性・挑戦意欲 |

エビデンス的支柱

| 分野 | 参考理論・研究 |

|---|---|

| キャリア教育 | キャリア発達理論(Super, D.E.) 文科省「キャリア教育の手引き」 |

| 経済・金融教育 | 金融庁「子どものためのお金教育」 ジュニア・エコノミーカレッジなどの実践事例 |

| マネタイズと教育 | キッズベンチャー/KidZania型の社会体験的学習 |

| 実行機能と意思決定 | Zelazoらの研究(前頭前野の発達と意思決定) |

| 創造性と社会参加 | Ken Robinson「創造性が学びを変える」/プロジェクト型学習(PBL) |

まとめ:

この「キャリア形成力トレーニング」は、単に「経済の仕組みや職業観など」を育むだけではなく、「価値創造(自分の付加価値)」と「社会との接点」を体系的体験的に学ぶ枠組みです。

特に、境界知能や発達特性のある子どもたちにとって、「自分にもできる」「価値になる」「喜ばれた」などという体験は、自己肯定感と社会的自己効力感の核となります。

地域共創キャリア実践モデル

~「役に立つ実感」 が社会的課題を動かす~

基本理念

「護られる弱者」である児童生徒から、「地域変革の担い手である強者」へ。

●小さな成功体験が、自己肯定感と社会的自立の基礎になる。

●地域のリアルな課題を「自分ごと」として捉える事で、未来の担い手・繋ぎ手・創り手へ。

【3つの柱】×【5つのステージ】

| 柱 | 内容 | 主な支援モデル |

|---|---|---|

| 1. 社会課題解決(SDGs×ローカル) | 地域の困りごとを、自分たちの力で改善する | 【REZ】【RISE】【HOPE】 |

| 2. 地域振興(活性化・文化継承) | 地域の「いいモノ(コト)」を見つけ、発信・応援する | 【BONDS】【Transformational】 |

| 3. マネタイズ実践(仕事化・起業体験) | 地域と連携して価値ある“役割”を創り出す | 【IDM】【HEART】【FAM】 |

実践プロセス(例)

| ステージ | 概要 | 主な活動・実践例 |

|---|---|---|

| S1:知る | 地域や社会の現状と課題を知る | 地域探訪/職業人講話/当事者インタビュー |

| S2:感じる | 課題に “心が動く” 経験を持つ | 「なんで?どうして?」ワーク/感情マップ |

| S3:考える | 解決アイデアや貢献方法をチームで考える | SDGsカードゲーム/課題解決アイデア会議 |

| S4:動く | 地域の人と一緒にプロジェクトを実行 | 小商い体験/高齢者支援/商店街イベント連携 |

| S5:伝える・広げる | 経験をまとめ、地域・社会へ還元 | SNS発信/地域報告会/動画・ポスター制作 |

【地域課題・振興との接点と事例】

| 分野 | 実践例 | 社会的課題との接点 |

|---|---|---|

| 環境・自然保全 | 公園の清掃・再設計/ごみ分別ポスター制作 | 地域の環境美化・意識向上 |

| 高齢者支援 | お話相手・IT支援/買い物・配達 | 孤立・デジタルデバイド解消 |

| 地域経済 | 空き店舗活用・店頭手伝い・地元商品広報 | 商店街衰退・地域雇用の創出 |

| 文化・芸術 | 昔話インタビュー/伝統芸能の紹介動画制作 | 文化継承と地域誇りの醸成 |

| 国際・多文化共生 | 外国ルーツの人との交流・翻訳支援 | 共生社会の土台づくり |

| 情報・PR | イベント動画/SNS更新/地域新聞づくり | 地域の認知・魅力発信不足の解決 |

「共創」を育む視点:支援モデルとのリンク

| 実践場面 | 対応するGuardianモデル |

|---|---|

| 課題発見・当事者理解 | 【REZ】【HENCTs】Narrative |

| チーム活動と関係性 | 【BONDS】Nurture/Dialogue |

| 解決案の創造・試行 | 【HOPE】【HEART】Adaptive/Transformational |

| 感情・経験の整理 | 【RISE】【REZ】Recognize/Integrate |

| 社会への発信と連携 | 【IDM】【FAM】【HENCTs】Social |

エビデンス的支柱

| 根拠 | 理論・研究 |

|---|---|

| ソーシャルインパクト教育 | Youth Social Entrepreneurship(OECD, 2021) Learning Through Service(Service Learning)実践 |

| 社会的有用感と自己肯定感 | Ecclesの期待価値理論/バンデューラの自己効力感理論 |

| PBLと探究的学習 | Project Based Learning(Buck Institute) 探究的な学び(文科省・2020以降学習指導要領) |

| インクルーシブ教育 | Universal Design for Learning(UDL) Inclusive Education and Equity(UNESCO) |

次世代の生きる力

地域から「ありがとう」をもらう → 自分の存在価値や意義に気づく。

対価(トークン/お金)を得る → 意味的に実践している感覚が芽生える。

活動が記録・発信される → 自信・将来の選択肢や自己マネジメントに繋がる。

発展構想:地域課題探検隊(例)

Guardianがナビゲーターとして児童生徒を導く「探検プログラム(ドキュメンテーション)」。

●地域の社会的課題ミッションボード。

●地域資源マップ(コミュニティ・ラリー)。

●プロジェクト達成で「対価(トークン)」発生。

●活動を「しごと図鑑」として記録・発信。

実践成果の高度化モデル

~「実績」を、内部発展事業・社会貢献・地域連携へと昇華~

ステージ進化図:キャリアの種を「社会の芽」へ(例)

| ステージ | 実践段階 | 次の発展可能性 | 必要な支援・リソース |

|---|---|---|---|

| S1 | 地域活動の成功体験 | 地域での信頼・自信の獲得 | 振り返り・賞賛・記録支援 |

| S2 | 成果の継続的実施 | イベント定番化・依頼化 | 協働団体との連携・保護者巻き込み |

| S3 | 収益化・マネタイズ | 継続的なサービスや販売 | 小規模資金(クラファン等)/会計支援 |

| S4 | 地域課題の解決モデル化 | 地域課題解決の仕組みとして評価 | 自治体・団体との正式提携/認定制度 |

| S5 | 創業・プロジェクト法人化 | 小さな社会的起業/雇用創出など | 法人化・起業サポート・助成申請支援 |

仮想スト-リ-(例)

小学生の「季節のもったいないスイーツプロジェクト」

→ 地域の農家と連携 → 地域イベントやサテライトでワークショップ&販売 → SNS等でコラボ。

→ 中高生がプロジェクトチーム結成 → 保護者らも応援する形で小さな合同会社を立ち上げ。

中学生の「高齢者スマホおたすけ隊」

→ 地域包括支援センターと協働 → 週1回サロンで支援。

→ 高校生になったメンバーがシニアITサポート事業として内部創業(自治体連携)。

高度化フェーズに応じた支援体制

| フェーズ | Guardianの役割 |

|---|---|

| 成果の記録と可視化 | ポートフォリオ作成・ストーリーブック制作 |

| 地域・企業との接続 | 協働先との信頼構築・橋渡し |

| 創業支援 | ビジネスアイデア相談・小口融資・クラファン設計など |

| 起業後の伴走 | 進捗管理・振り返り・課題整理・再挑戦支援 |

| エンパワーメント | 「社会で活躍できる人」としてのブランディングや発信など |

支援の思想的支柱

●自己実現と他者貢献の統合(マズロー的頂点)。

●小さな創業は、再起・再生・未来設計の象徴(by RISE & Transformational)。

●社会に必要とされる経験=「立ち上がる」為の夢や希望(REZモデル)。

未来像:

✔ 社会からの「ありがとう」が価値と自信に変わる。

✔ 児童生徒らが「事業主」や「共同代表」になる未来。

✔ 「教育×福祉×起業支援」の中核基幹に。

✔ 「困っていた側が、地域や社会を動かす側となる」物語の「社会人編」が完成(つづく)。