動物には「動物福祉(Animal Welfare)」という概念があり、それは「苦痛の軽減」「快適な環境」「自然な行動の尊重」など、生命としての尊厳を守るための枠組みがあります。

では、人間には?

もちろん、「人権(Human Rights)」という概念があります。

けれど、「福祉(Well-being)」という観点で見たとき、人間に対して「人間福祉」と呼べるような、明確に感情や存在そのものを守る枠組みは、やや分散的で、制度的には曖昧になりがちです。

考えられる「人間福祉」に近い概念

●人権(Human Rights):法的・政治的な自由や尊厳を守る。

●社会福祉(Social Welfare):生活保障や支援の枠組み。

●精神的福祉(Mental Well-being):近年重視される「心の健康」。

●QOL(Quality of Life):人生の質、満足度、幸福度。

●人間の安全保障(Human Security):貧困・差別・暴力などの脅威から守る。

でも、「人間福祉」として一本の柱が必要なのでは?

例えば、こんな基準を人間に対しても明示して良いはずです:

①苦痛からの自由(身体的・精神的・社会的な)。

②快適で尊厳のある環境。

③自分らしく生きられる自由と支援。

④意味ある行動と社会的つながりの保障。

⑤変化・成長のチャンスがある事。

これを、「Guardian」の哲学で言えば ──「らしく生きられる環境」。

それこそが、「人間福祉」の実現と言えるかもしれません。

そして、「動物福祉」が声を持たない命を守る枠組みなら、「人間福祉」は「小さな声の尊厳を再生する仕組み」でもあるかもしれません。

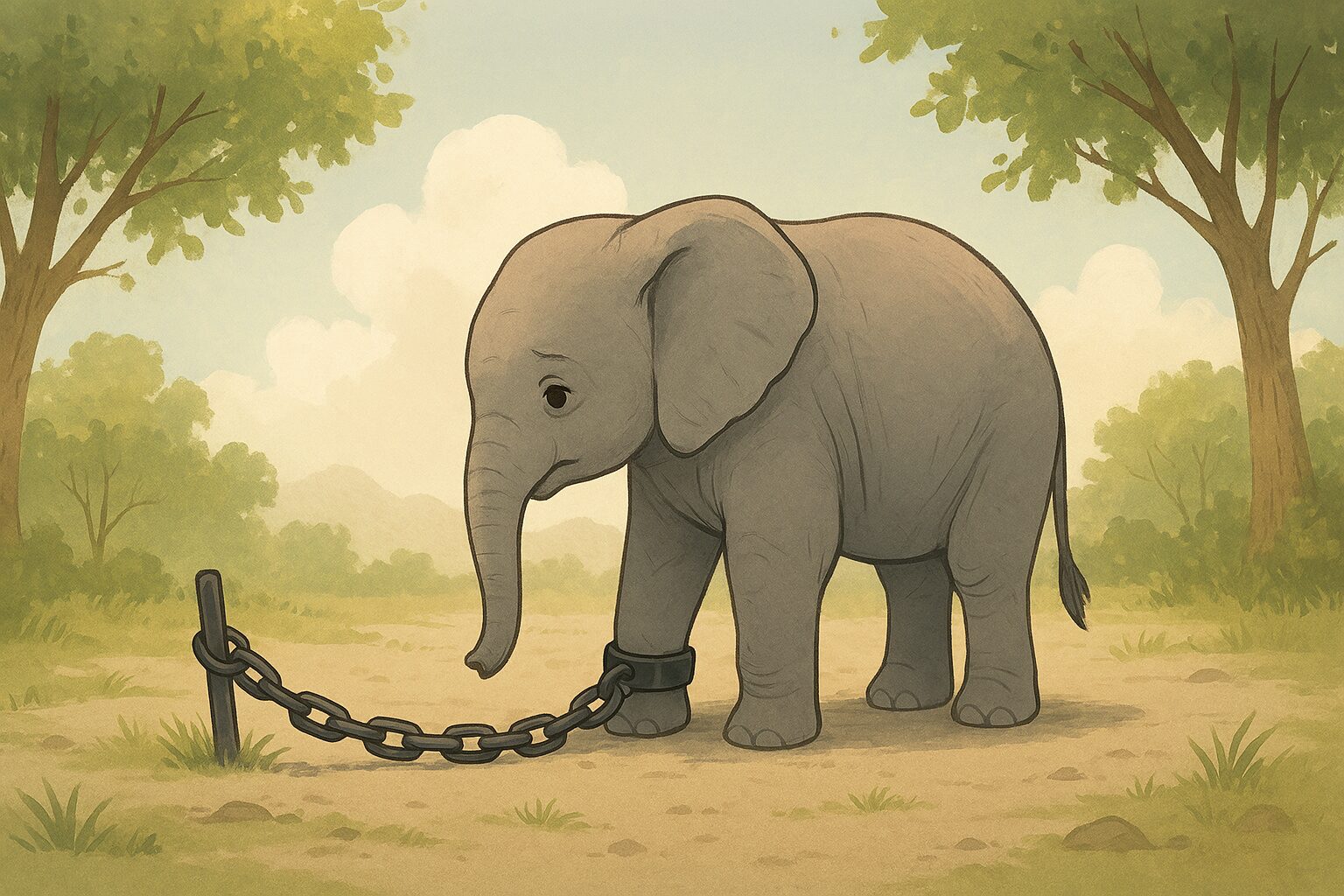

余談「鎖に繋がれた子象」

サーカスで飼われていた子象は、まだ小さい頃から足に鎖をつけられ、杭に繋がれていた。

逃げようと何度挑戦しても、その小さな体では杭を抜けない。

やがて子象は諦め、「自分は逃げられない存在なんだ」という信念を、心の中に刻みつけてしまう。

そして ── 大人になり、杭なんて簡単に引き抜けるほどの力を持った大きな象になっても、彼は逃げだそうとしない。

子どもの頃の「無力感」の記憶が、「心の鎖」になっているから。

この物語が語るもの

これは、「学習性無力感(Learned Helplessness)」の例えとしても知られています。

●子どもの頃に、「できない」「無理」「我慢」と繰り返される ➡ たとえ成長して「できる力」がついても、自分を信じられないままになる。

外的な鎖が外れても、「心の中の見えない鎖」が残っている。