発達障害や境界知能の児童生徒らが、最も社会から求められる「ソーシャルスキル」は、「プログラミング」と「本質的な構造や思考プロセス」が似て非なる?

共通点まとめ:プログラミング × SST

| 項目 | プログラミング | ソーシャルスキルトレーニング |

|---|---|---|

| 目的 | 問題を解決する | 社会的な問題・葛藤に対応する |

| 構造 | ルールに沿った論理的な記述 | 社会的文脈に沿った適切な行動の選択 |

| 思考法 | 「if → then」の条件分岐 | 「もし○○なら、△△する」の状況対応力 |

| スキル | コードを試してバグを直す(試行錯誤) | 実践・ロールプレイで練習(試行錯誤) |

| 評価方法 | 出力が期待通りか(バグチェック) | 結果としての反応や関係性の変化 |

| 改善 | デバッグ(修正) | フィードバックによる振り返り |

発達障害児支援での相互活用の視点

1. 「条件分岐思考」=ソーシャルスキルの訓練

例:「もし相手が怒っていたら、どうする?」=まさに if文!

→ プログラミングの練習は、SSTの「状況判断→適切反応」の思考パターンを育てるのにピッタリ。

2. 「原因→結果」思考の強化

プログラミング:エラーの原因を探す。

SST:トラブルの原因を探る。

→ 両者とも、メタ認知と「リフレクション(内省)」の訓練に直結。

3. 「行動をデザイン」する力

プログラミングは、「自分でルール(コード)を書いて世界を動かす」。

SSTは、「自分の行動をコントロールして、人間関係を築く」。

→ 「行動の設計者になる感覚」を養える!

自分の人生を「プログラミング」出来るようになろう!

関係性と応用

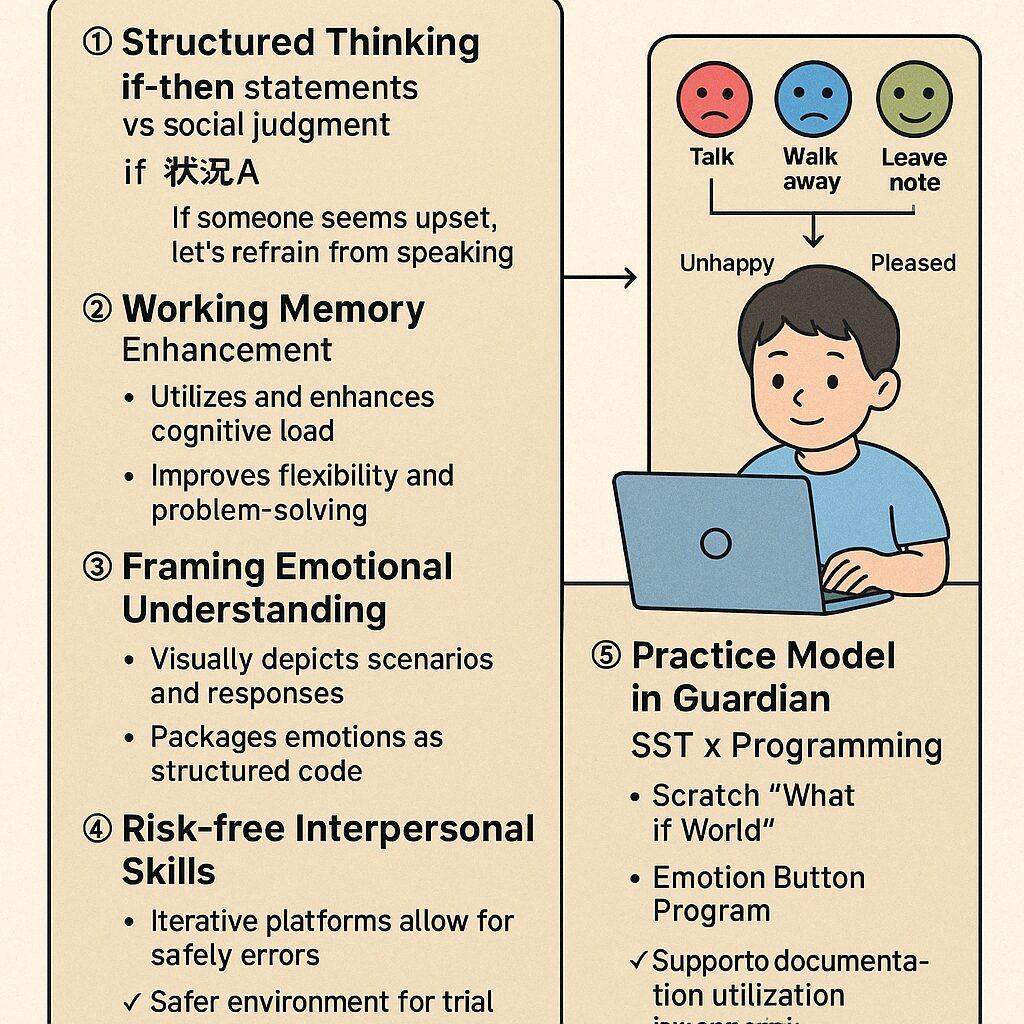

1.共通する「構造化思考」

プログラミングにおける、「if(もし)A:という状況なら、B:という行動をする」という考え方は、ソーシャルスキルで必要とされる、判断のプロセスと同じ構造です。

例えば、「もし相手が怒っているようだったら、話しかけるのをやめよう」というような場面判断は、プログラミングの条件分岐と本質的に似ています。

このような条件づけの考え方は、認知行動療法(CBT)でも使われており、「認知 → 行動 → 結果」という枠組みによって、子どもたちの行動選択力を高めるためのトレーニングとしても非常に有効です。

2.脳科学的な共通性とその効果

発達障害のある子どもたちは、ワーキングメモリ(短期的に情報を保持・操作する力)や、柔軟な思考の切り替えが苦手な事が多いと言われます。

プログラミングは、複数のステップを頭の中で保持したり、途中で間違いを修正するために思考を切り替えたりする過程を含んでおり、まさにこの認知機能運動に適した活動といえます。

3.感情理解と行動選択の見える化

ビジュアル的なプログラミングでは、感情や行動を視覚的に表現することができます。

たとえば、「相手が泣いていたら、どう反応する?」というような状況をキャラクターに演じさせることで、感情と行動の関係を体感的に理解することができます。

研究によれば、ロボットや仮想キャラクターとのやり取りは、対人恐怖のある子どもにも効果的であることが示されています。

4.失敗しても大丈夫な練習の場

プログラムは何度間違えてもやり直せます。

この「やり直せる空間」は、対人関係が不安な子どもたちにとって非常に安心できる環境です。

本来のSSTでも、失敗してもよい環境で行動を試すことが重要です。

プログラミングを通じて、この「試して学ぶ」感覚を、安全に経験させることができます。

5.実践モデル例

【実例1】「もしもワールド(Scratch)」

子どもたちは、キャラクターを使ってさまざまな場面を再現できます。

例えば、「怒っている人に対してどう行動するか?」というシナリオを作り、話しかける、離れる、メモを置く、などの選択肢を実行させる事で、行動とその結果、感情の変化を視覚的に体験できます。

【実例2】「感情ボタン(プログラミング)」

子どもが「感情ボタン」を押すとキャラクターが反応するようにする事で、「怒っている時」「悲しい時」などに、どんな対応が良いかをゲーム感覚で学ぶ事もできます。

6. 支援計画や記録への応用

このような取り組みは、個別支援計画やモニタリングにも直接活用できます。

①個別支援計画における活用例:

●if-then型の思考習得を支援目標とする。

●感情への対応コードを組み合わせたSST教材。

②モニタリング記録への活用例:

●感情ボタンの操作練習によって、状況判断力が向上した。

●試行錯誤を繰り返す事で、行動選択の幅が広がった。

7.心のプログラミングLab.(例)

「ソーシャルスキルトレーニング」と「プログラミングトレーニング」を融合させた新しい支援の形、「心のプログラミングトレーニングLab.」。

これはGuardian独自の支援理論ですが、「行動を設計する力=人生を自分でデザインする力」を育む事を目的ともしています。

HEARTメソッド中でも、特にA(適応力)やE(感情)の領域と深く結びつける事ができる構成です。

結論

プログラミングとは、考え方、感じ方、そして選び方を言語化・構造化・反復学習できるツールです。

それを、ソーシャルスキルトレーニングの一部(ストレッチなど)と融合させる事で、発達障害や境界知能の児童生徒でも、より「対人適応力」と「自己設計力」を同時に育みやすくなる事が可能となります。