児童生徒の学びと育ちには段階がある

教育やキャリア形成は、一律一斉の詰め込み型ではなく、子ども一人ひとりの発達段階と特性に応じた「時間軸に沿った意味づけ」が不可欠です。

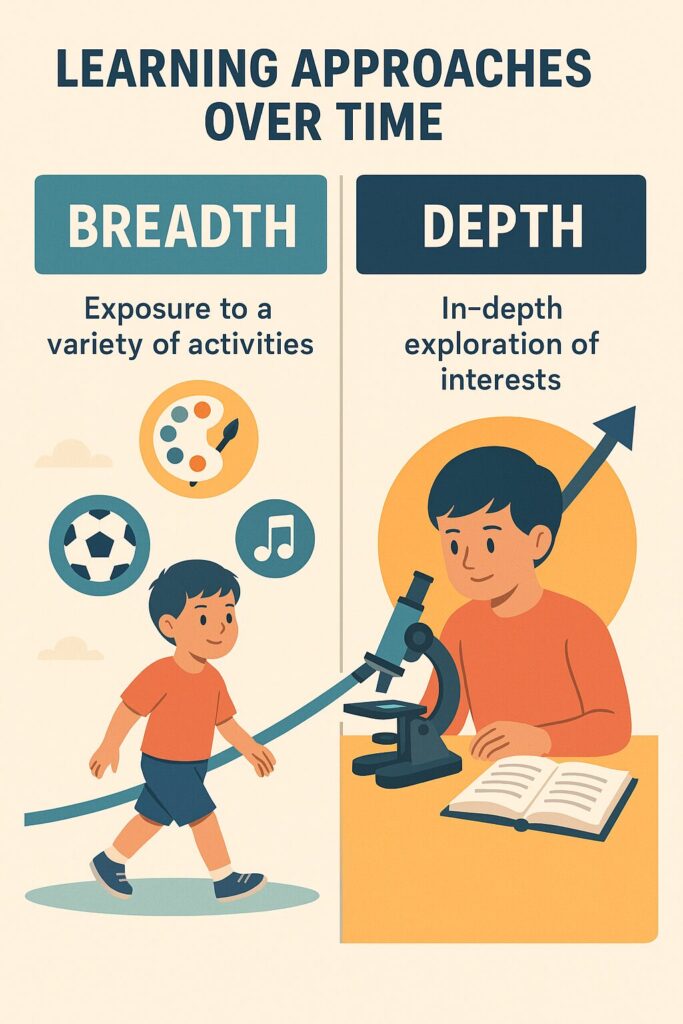

第1段階:フロー式学習法(主に低学年期)

「浅く広く、多様な体験で “世界” に触れる時期」

対象年齢:おおよそ小学校低学年(6~9歳頃)

学びの質:好奇心・感覚的探索・遊びベースの学び。

科学的背景(根拠):

●ブロンフェンブレンナーの生態学的発達モデル:周囲の環境との相互作用が発達を促す。

●神経可塑性(Neuroplasticity):この年代はシナプスが爆発的に形成される時期(特に感覚・運動・情動のネットワーク)。

●ホールのレクリエーション理論:遊びは子どもの成長に不可欠であり、遊び=準備的機能を持つ。

教育的視点:

●興味の種を「蒔くフェーズ」であり、「好き」「苦手」のラベリングを避ける事が大切。

●短期的成果を求めず、「感じる・触れる・混ざる」事を重視する。

●教科の枠を超えた体験活動・実物体験・リアルな出会いが有効(例:動物に触れる、火を使って料理、知らない文化を知る)。

第2段階:ストック式学習法(主に高学年期)

「内面世界と関心が結びつき、探究・深化の力が芽生える時期」

対象年齢:おおよそ小学校高学年(10歳頃~)

学びの質:問い・理由・意味・自分事への関心が高まる。

科学的背景(根拠):

●認知発達理論(ピアジェ):この時期に「形式的操作期」へ移行し、抽象的・論理的な思考が可能になる。

●脳の前頭前野の発達:実行機能(計画、思考、自己制御)が発達する重要期。

●自己同一性(エリクソンの発達段階):この時期は「自己とは何か」「何を選ぶか」というアイデンティティ探求期。

教育的視点:

●「問い」と「仮説」に基づいた探究学習が力を発揮。

●好奇心を「問いに変える力」→「知の蓄積」に変換する設計が鍵。

●本人が選ぶ自由・納得できる理由づけが、動機づけと自己肯定感の土台になる。

視点の統合

【1.支援対象との親和性】

●発達障害や境界知能では、「認知の偏り」や「感覚過敏/鈍麻」などによって、一般的な教科学習では力を発揮しにくい傾向もあります。

●しかし、「体験型フロー式」→「個別探究型ストック式」という段階的アプローチは、その子の「強み」を発掘しやすい支援設計になります。

【2.「生きる力」とのリンク】

これはGuardianが重視する概念と深く合致します

| フェーズ | Guardianモデル連動 |

|---|---|

| フロー式の学習法(主に低学年向け) | HEARTのH・E:個性の把握、感情体験、表現支援 |

| ストック式の学習法(主に高学年向け) | HEARTのA・R・T:意味のある適応、関係性づくり、物語的成長 |

教育の正しさとは

教育とは、「一斉に “同じ” を学ばせる事」ではなく、「その子の “選択肢” と “自己理解” を増やす事」です。

●教育の目的は「未来の “答え” を与える事」ではなく、「未来の “問い” を育む事」にあります。

●それぞれの段階で、「知らない世界」と「知ってる自分」が「出会う体験を設計」する事が、キャリア形成=生き方の選択へと繋がっていきます。

まとめ:育成設計

| 段階 | 学び方 | 支援の視点 | キーワード |

|---|---|---|---|

| 低学年(フロー式学習法) | 浅く広く・感覚的・体験中心 | 興味の種まき・環境の提供 | 「混ざる」「触れる」「感じる」 |

| 高学年(ストック式学習法) | 探求・深掘り・意味づけ学習 | 探究・表現・選択肢づくり | 「問いを持つ」「深める」「物語る」 |