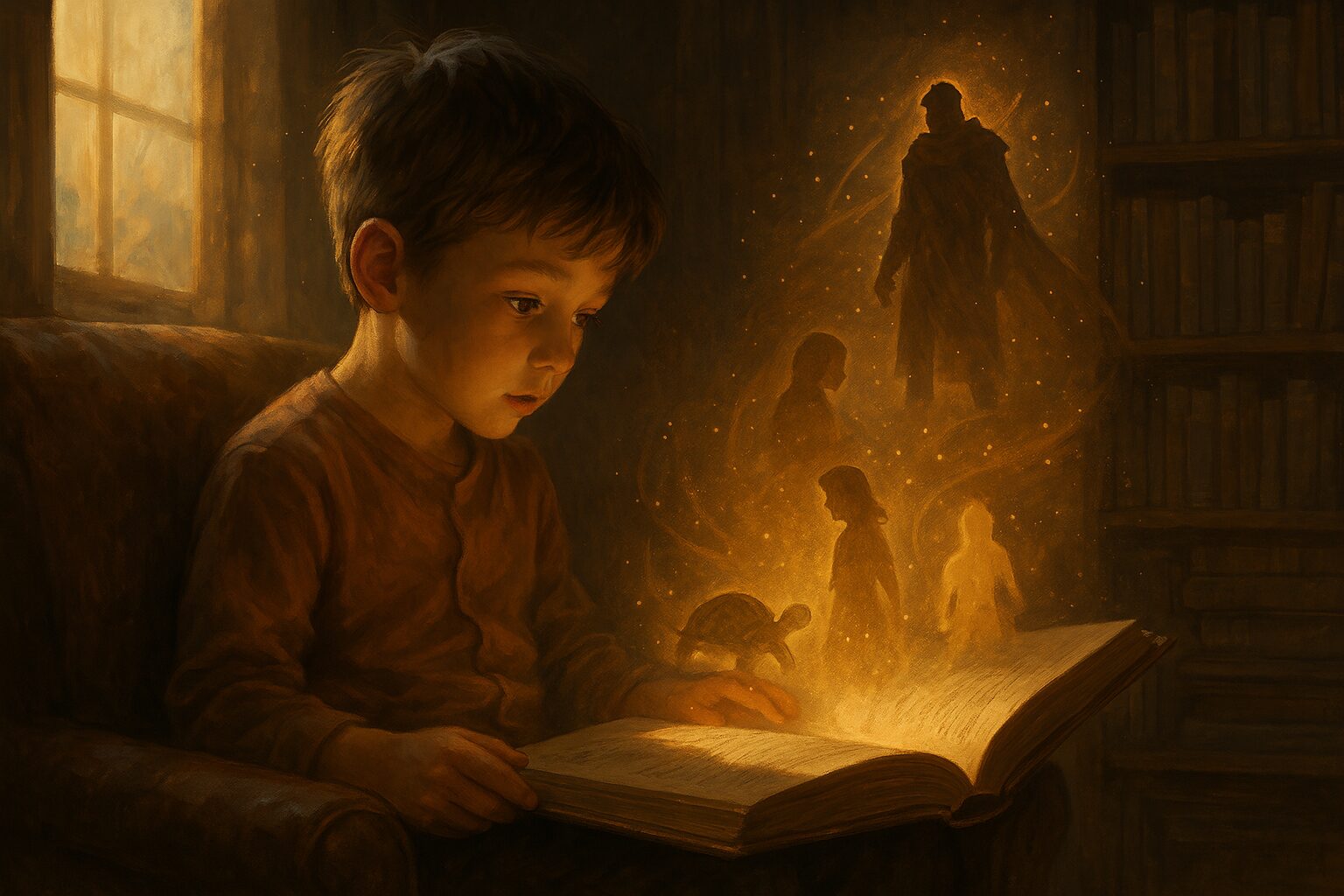

「物語(ストーリー)に触れる事の重要性」は、実は人間の進化・本質・未来すべてに深く結びついています。ここでは、科学的・心理学的・哲学的エビデンスをもとに、以下の観点からご説明します。

1.進化的視点:人類は「物を語る種」だった

■物語は「進化の道具」だった

●人類は20万年前から「虚構(fiction)」を信じる力を持ち、協力行動を進化させてきました(出典:ユヴァル・ノア・ハラリ「サピエンス全史」)。

●宗教や神話、部族伝承などの物語が「共通の価値観と絆」を作り、他者と協力する力を高めていたのです。

●チンパンジーの群れの限界が約50人なのに対し、人類は「虚構による信頼」で数百~数千人規模で協力可能になりました。

■物語脳(narrative brain)

●人間の脳は、断片的な事象を「因果」として結びつけて解釈する特性があります。

●これは「ナラティブ・ネットワーク」と呼ばれる神経活動パターンに基づいており、脳が「意味を求める装置」である事を示しています。

2.本質的視点:物語は「心を創る」装置

自己認識とアイデンティティ形成

●「私は誰か?」という問いは、実は物語によって形作られます。

●発達心理学者ダニエル・スターンによると、乳幼児も自己を「物語的で理解」し始めると言います。

●人は「自分の物語」を語ることで、自己を統合し、人生の意味をつむぎ出すのです。

トラウマ治療と物語

●トラウマケアの第一人者であるベッセル・ヴァン・デア・コークは、「トラウマは記憶の断片化であり、物語化=統合こそが回復への道」と述べます。

●物語化は「脳の前頭前野」を活性化し、情動の調整を可能にします。

3.IT時代の人間性のコアが“物語”になる

情報処理 vs. 物語理解

●ITは「情報の処理や分析」は得意でも、「人間らしい意味の創造や共感」は苦手です。

●だからこそ未来において、人間に残される“本質的な力”は、「物語を創り、共有し、共感する力」なのです。

●教育や福祉でも、「物語的思考」は非認知能力(共感力・創造性・倫理観)を育む基盤になると注目されています。

SDGsやウェルビーイングの中の「ストーリーテリング」

●現代の社会課題解決にも、「物語の力」=ストーリーテリングが、必要とされ始めています。

●数字や理屈では動かない心も、「誰かの物語」には動かされる ── その力は、未来を共につくる想像力の種となります。

物語に触れる事は「人間性を起動する」行為

| 視点 | 意義 |

|---|---|

| 進化的 | 協力・社会性の獲得装置だった。 |

| 本質的 | 自己の統合、感情調整、他者理解が出来る。 |

| 未来的 | 人間性を保つ最後の鍵、創造力の源泉となる。 |

子どもの頃から物語(ストーリー)に親しんでいる子と、そうでない子の間には、心理・認知・社会性・脳発達において、いくつか明確な違いが見られます。

以下に、科学的・実証的な根拠に基づいて整理します。

1.感情の理解・共感力に差が出る

✅【物語に触れている子】

●物語を通して「他者の視点」を経験することで、「感情認知・共感力(エンパシー)」が育つ(“Theory of Mind”の発達が促進)。

●オックスフォード大学の研究では、「フィクションの読書量が多い子ほど、共感力スコアが高い」ことが報告されている。

⚠️【物語に触れていない子】

●自分以外の視点や感情の理解が未発達の傾向にある。

●対人トラブル(なんで怒ってるの? 何がいけなかったの?・・・がわからない)などが起きやすい。

2.語彙力・表現力に差が出る

✅【物語に触れている子】

●語彙数・表現の幅が広く、心の動きや状況描写が豊か。

●読解力や作文力などの言語系スキルや具現化などに好影響(東京大学・日本語教育研究による実証あり)。

⚠️【物語に触れていない子】

●会話や表現が単調になりやすく、「わかってもらえない」経験が増える。

●誤解や衝突(生き辛さ)の原因にもなり、自己肯定感の低下につながることも。

3.問題解決力・創造的思考に差が出る

✅【物語に触れている子】

●物語で「困難→工夫→解決」の構造を体験している為、想像力+問題解決スキルが高まりやすい。

●「他にどんな方法がある?」「もし自分だったらどうする?」という発想の柔軟性がある。

⚠️【物語に触れていない子】

●自分の枠内(ASDに多い閉じ籠もり現象)だけで考えがちで、「答えのない問い」に弱い。

●描かれていない意図や背景を読む力(行間を読む力など)が育ちづらい。

4.アイデンティティの発達・自己理解にも違いが出る

✅【物語に触れている子】

●「自分の人生も物語だ」という視点が育ちやすく、過去や感情を意味づけできる力が発達。

●「困難があっても変われる」という、ナラティブレジリエンスが育つ。

⚠️【物語に触れていない子】

●自分の経験を言語(具現)化できず、「どうせ自分なんて…」という固定的・受動的な自己像に陥りやすい。

5.脳の神経発達にも影響

アメリカのMRI研究では、

●物語の読み聞かせなどを受けている子どもは、脳の言語領域+想像力のネットワークが活性化する。

●一方、ストーリー性の無い受け身(YouTube等)ばかりで、物語に触れていない子は、その発達が鈍化する可能性がある。

活かし方

| アプローチ | 意図 |

|---|---|

| 物語(ストーリー)の読み聞かせや、学習視聴覚的な上映 | 共感力・語彙・思考力を育てる種まき |

| ストーリーを語らせる | 自己理解、記憶の整理、自己肯定感 |

| なりきり・ごっこ遊び、演芸 | 他者視点の育成、感情理解の実体験 |

| 自分物語を書く | RISE・REZ・Transformational支援にも活用可 |

物語は心の筋トレ

●物語に触れている子 → 他者理解・感情表現・創造性・自己理解のレベルが高まりやすい。

●物語に触れていない子 → それらの力を支援的に「育ててあげる必要」がある。