「運動」は、身体を動かすだけではなく、「心と身体と社会性」を繋ぐ大切な学びの機会です。

特にGuardianにおいては、運動を通して「自己制御」「協調性」「挑戦」「礼節」「悔しさと向き合う力」など、生きるうえでの深いソーシャルスキルを育てる事に、重きをおいています。以下に、スポーツマンシップと礼儀、感情調整、自己表現、社会性の育成を含めた、Guardianらしい「運動」領域を深掘りした理念をご紹介いたします?

勝ち負けより、「何を得るか」を考える!

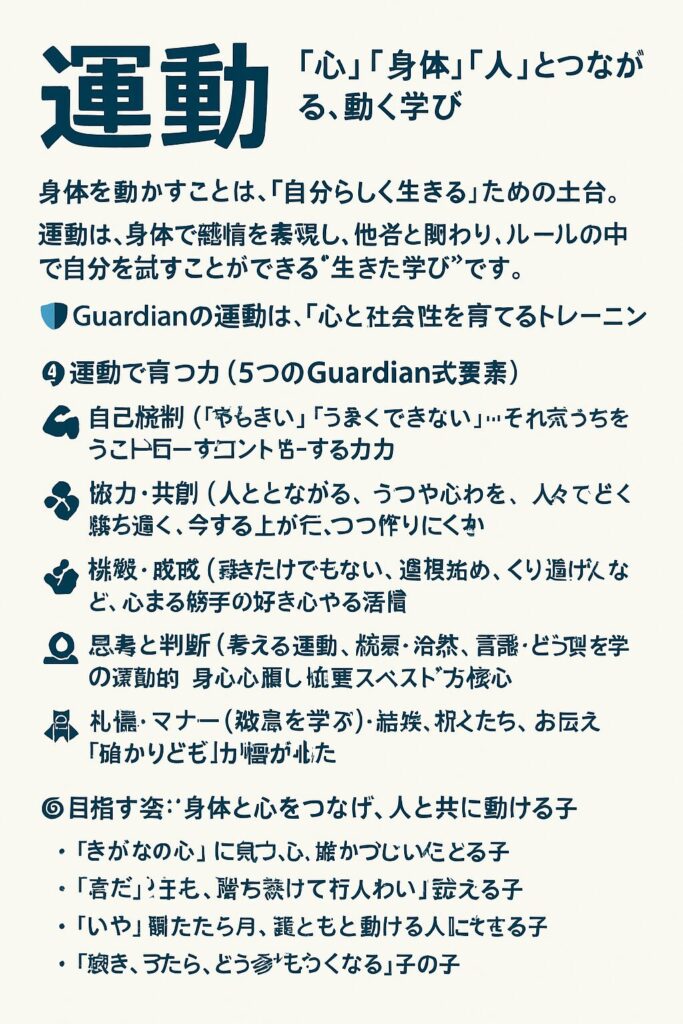

運動–「心」「身体」「人」と繋がる動く学び

運動作は、「自分らしく生きる」為の土台。

運動は、ただの体力づくりではありません。

それは「身体で感情を表現し、他者と関わり、ルールの中で自分を試す事が出来る、生きた学び」です。

Guardianの運動は「心と社会性を育てるトレーニング」

ガーディアンでは、運動を「身体で学ぶソーシャルスキルトレーニング」と位置づけています。

スポーツマンシップ、協力、フェアプレイ、感情のコントロール、自己挑戦 ―― それら全てが、未来を生きる為の人格形成そのものです。

運動で育つ力(5つの要素)

1. 自己統制(自分を整える)

●「悔しい」「勝ちたい」「うまくできない」――そんな気持ちをコントロールする力。

●自分の感情を理解し、「今できること」に集中する力。

2. 協力・共創(人とつながる)

●チームで力を合わせる、助け合う、声をかけ合う。

●1人では出来ない事を「みんなでやる」経験。

3. 挑戦・達成(自分に向き合う)

●失敗しても諦めない、繰り返してうまくなる経験。

●「できた!」の積み重ねが、自己肯定感の源に。

4. 思考と判断(考える運動)

●状況判断、ポジショニング、戦略を考える力。

●動きながら思考する「身体×脳」の協応スキル。

5. 礼儀・マナー(敬意を学ぶ)

●あいさつ、準備、後片付け――他人・場所・道具へのリスペクト/スポーツマンシップ。

●「勝っても、負けても、ありがとう」が言える力。

アプローチ例

身体の感覚と向き合う運動

●ストレッチ・バランス運動・呼吸トレーニング(自律神経の安定)。

●「自分のペースを感じる」「今の身体を言葉にする」体感ワーク。

ルールのあるゲーム運動

●じゃんけん列車、鬼ごっこ、ボール運びなど協力型ゲーム。

●勝ち負け・順番・役割・ルール理解・“場”の空気を読む力。

スポーツ型トレーニング(基礎~応用)

●バスケ、サッカー、ドッジボール、陣取り、鬼遊び。

●チーム戦の中で、自己と他者を同時に意識する動きへ。

礼儀を学ぶ時間

●始まりと終わりのあいさつ・感謝・整列・聴く姿勢のトレーニング。

●「先生・仲間・用具」への礼(リスペクト)文化を体感。

感情×運動のリフレクション

●運動後、「どんな気持ちだった?」「どこがうまくいった?」を共有。

●悔しさや嬉しさを「言葉にして整理する習慣」づけ。

「運動」は、身体で感情を学ぶ場所。

Guardianでは、「できる・できない」よりも、「どんな気持ちで向き合ったか」を大切にします。

勝ちたい気持ちも、負けて悔しい気持ちも、誰かを応援したい気持ちも、全部が宝物。

それを、ルールの中で味わい、人と一緒に経験する――それが、運動という「生きる力の訓練」です。

目指す姿:身体と心を繋げ、人と共に動ける子

「自分の感情」に気づき、落ち着いて行動できる子。

勝ち負けに関係なく、「ありがとう」「がんばったね」が言える子。

チームで動く楽しさ、誰かと一緒にやる喜びを知っている子。

礼儀を大切にし、相手を尊重できる子。