基本理念

「振り切る個性」と「社会との繋がり」を探る旅

→「普通」を目指すのではなく、「その子のまま深める・拡げる」探究の設計。

→ 目的は、「知の発見」以上に、「自分を生きる意味の発見」。

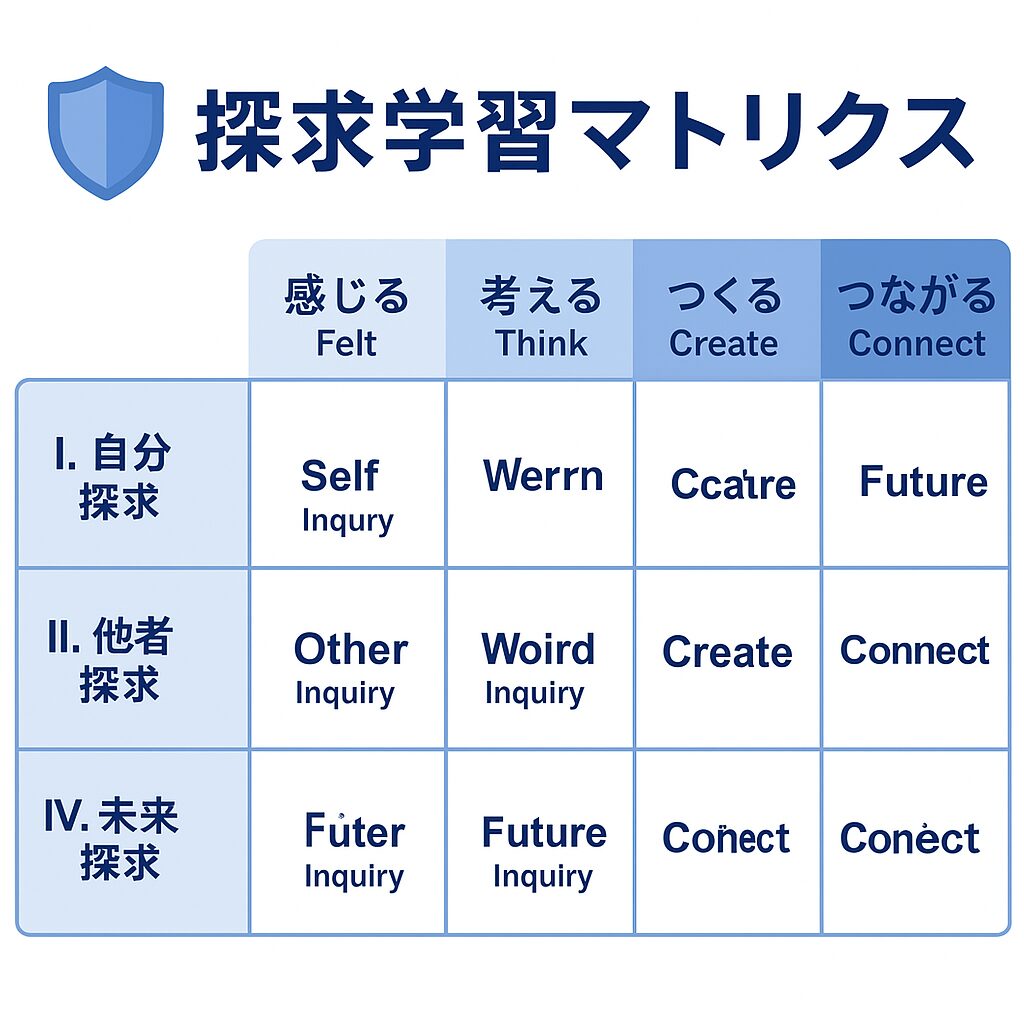

「探求学習マトリクス」

| 感じるFelt | 考えるThink | 創るCreate | 繋がるConnect | |

|---|---|---|---|---|

| 自己理解力 | 自分の好き嫌い・得意苦手を感情で捉える | 自分の特徴・価値観・資質を分析する | 自分の強みを紹介するツールを作成する | 他者に自己紹介し、フィードバックを得る |

| 他者理解力 | 他者の気持ちや考えを想像し、共感してみる | 相手の立場や背景を調べて理解する | 他者に向けたメッセージや価値ギフトをつくる | 他者と対話し、違いや共通点を確認する |

| 社会理解力 | 社会課題に触れて、自分の感情がどう動くかを知る | 社会の仕組みや仕事の役割を探究する | 社会貢献アイデアや仕事紹介ツールを作る | 地域や社会と関わる体験・訪問を行う |

| 未来構想力 | 自分の将来に希望や不安がある事を感じて共有する | 将来なりたい姿や価値観を言語(具現)化する | 自分の未来マップ・理想のあり方をビジュアル化する | ロールモデルや大人と出会い、道のりを学び育む |

「探求学習」を大切にする理由

①自己決定理論による学習意欲の向上

●研究者:Deci & Ryan(1985)。

●概要:人は「自律性」「有能感」「関係性」が満たされると、内発的動機が高まり学びが深まる。

●効果:探求学習は、子どもが自分でテーマを選び、試行錯誤し、達成感を得るプロセスがある為、自己決定感が育ちやすい。

✅キャリア選択においても、「自分で決める力」や「興味に基づく選択」が醸成されやすい。

②キャリア成熟促進(Super理論)

●研究者:Donald Super(1990年代)。

●概要:「自己理解」と「職業理解」を深めながら人はキャリアを築くという理論。

●効果:探求学習を通して、自分の関心や強み、社会課題に向き合う中で「自己理解」が深まる。

✅その結果、将来の進路や職業の方向性が、より現実的かつ納得感を持って描けるようになる。

③「非認知能力」の育成とキャリア適応力の向上

●研究:OECD・米国心理学会(2015〜)。

●非認知能力とは?:粘り強さ、自己肯定感、協調性、好奇心など。

●効果:探求学習では、課題の設定・調査・協働・発表といったプロセスを通じて、これらが自然と育まれる。

✅これらの力は、将来の不確実な社会におけるキャリア形成にとって、重要な「キャリア・アダプタビリティ」に繋がる。

④探究学習が「意味づけのある学び」に繋がる(学習の転移)

●研究:Bransford et al.(1999)『How People Learn』。

●概要:「意味づけられた知識」は、他の場面でも活用されやすい(転移が起きる)。

●効果:自分の経験や課題と繋がった学びは、単なる知識の習得にとどまらず、将来に応用しやすい。

✅キャリア選択時に、自分の学びが社会でどう活かせるかをイメージ出来る力がつく。

⑤「職業観・勤労観」の形成と社会的文脈の理解

●研究:文部科学省・キャリア教育のガイドライン(2011〜)。

●効果:探求学習で実社会の課題に触れたり、実在の職業人と関わる事で、「働くとは?」のリアルな理解が育まれる。

✅ これは、単なる進路ではなく、「生き方」や「価値観」に根ざしたキャリア選択を可能にする。

効果一覧

| 項目 | 探求学習効果 | キャリア形成への繋がり |

|---|---|---|

| 自己決定理論 | 内発的動機の強化 | 自律的な進路選択ができる |

| Super理論 | 自己理解の深化 | 自分に合ったキャリア設計 |

| 非認知能力 | 協働・粘り・好奇心の育成 | 変化に対応する力の育成 |

| 転移の理論 | 意味ある学びの蓄積 | 将来の実社会で応用できる |

| 勤労観の形成 | 社会的接続の強化 | 働く意味の理解と志の形成 |

発達障害のある子が「自分の未来」を探究する場合

●感じる:大人になったら何が嬉しい?何が怖い?

●考える:自分に出来る事/好きな事/苦手な事は?

●創る:将来の「理想の生き方」を想像し創造してみよう。

●繋がる:地域社会の人と協働で価値を生産し発展していこう。

マトリクスの特長

✅発達障害・境界知能でも取り組みやすい「体験×感情ベース」。

✅個別化がしやすい(マスではなく、「一人ひとり」の旅物語)

✅振り返り・意味づけ支援に向いており、RISE/REZモデルとも親和性が高い。